「夏越の祓(なごしのはらえ)」という言葉を聞いたことはありますか?

6月の終わりに神社で行われるこの行事、実は古代から続く「心と体の大掃除」のような神事です。

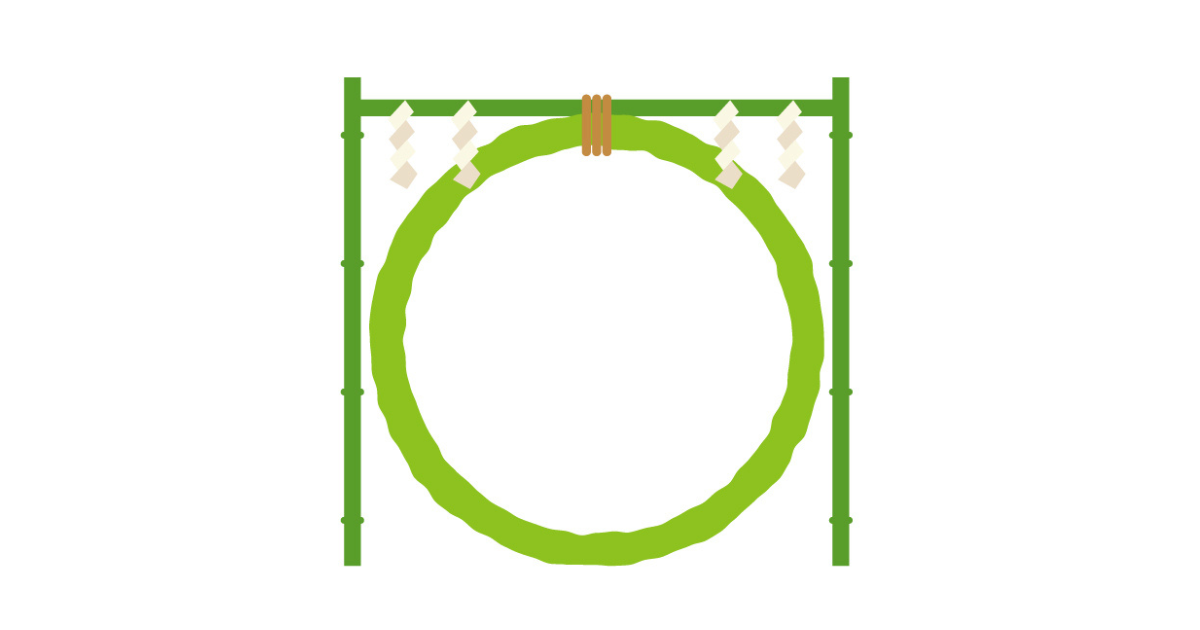

そして、神社で見かける大きな草の輪「茅の輪(ちのわ)」には、厄や災いを払いのける不思議な力があると言われています。

この記事では、「夏越の祓とは何か」「茅の輪くぐりの意味や作法」などを、はじめての方にもわかりやすく解説します。家でもできる取り入れ方も紹介しているので、今年はぜひ自分なりの祓いの形を見つけてみてくださいね。

夏越の祓の読み方と意味とは

「夏越の祓」と書いて、「なごしのはらえ」と読みます。

初めて見た人にはちょっと難しい漢字ですが、日本に古くから伝わる大切な風習のひとつです。

これは、毎年6月の終わりに全国の神社で行われる「半年分の穢れ(けがれ)を落とす儀式」です。現代でいうと、心身のデトックスやリセットのような役割があります。

この「祓(はらえ)」という言葉には、悪いものや災いを清めて取り除くという意味があります。

神道の世界では、日々の生活の中で知らず知らずのうちに心や体にたまっていく「罪」や「穢れ」を半年に一度、しっかり浄化することが大切と考えられてきました。

そして、もう一度強調しておきたいのは、「なごしのはらえ」という読み方。これは「夏を越える」=「無事に暑い夏を乗り切れるように」との願いも込められているんですね。

言葉の意味を知ると、行事そのものに対する理解がぐっと深まるはずです。

実際には神社で「大祓詞(おおはらえのことば)」という祝詞が読まれ、参列者が「人形(ひとがた)」という紙に名前と年齢を書いて体に撫でつけ、それを川に流したり焼いたりして穢れを移します。

これだけでもとても神秘的で興味をそそられますよね。

6月に行われる理由とは

夏越の祓が6月末に行われるのには、古代日本人の自然観と生活の知恵が大きく関係しています。

実はこの行事、旧暦の6月30日、つまり一年のちょうど真ん中に当たる日に行われていました。現代の暦でも6月30日に行う神社が多く、「一年の前半のけじめ」として定着しています。

この時期、日本では梅雨の終わりとともに気温も湿度も上がり、体調を崩しやすくなります。

また昔の人にとっては、農作物が育つ大切な時期に病気や災害が起きないように祈る、とても重要なタイミングでもありました。

特に昔は衛生状態が今ほど整っていなかったため、疫病が流行りやすい時期でもありました。

そうした災厄を事前に防ぐ意味でも、6月の終わりに「心と体をきれいにしておく」という考え方が生まれました。

さらに、日本では「物事の節目を大事にする」という文化が根づいています。

年末の「年越しの祓」もそのひとつ。夏越の祓は、ちょうどその中間地点。

だからこそ、上半期の汚れを落とし、下半期をすがすがしく迎えるための儀式として受け継がれてきたのです。

神社での正式な儀式の流れ

神社によって多少の違いはありますが、基本的な夏越の祓の流れは次のようになります。

- 参拝者が受付で人形(ひとがた)を受け取る

- 人形に名前と年齢を書き、自分の体をなでて穢れを移す

- 本殿前で神職による「大祓詞」の奏上が行われる

- 茅の輪をくぐる儀式へと続く

- 最後に人形は川に流すか、神社でお焚き上げされる

このように、神社で行われる夏越の祓はしっかりとした流れがあり、ただお参りするだけではなく、参加することで実感を伴った清めの体験ができます。

特に「茅の輪くぐり」は多くの神社で行われ、参列者も楽しみにしている部分です。

神職の方が儀式の意味や作法について説明してくれることも多いので、初めて参加する方でも安心して参列できます。

お子さん連れの家族や、外国人観光客にも人気のある行事です。

夏越の祓と年越しの祓の違い

「夏越の祓」は6月、「年越しの祓」は12月。この2つはセットのような存在ですが、それぞれ目的が少し異なります。

夏越の祓は「半年間の罪や穢れを落として、これからの夏を元気に過ごすための祓い」。

一方、年越しの祓は「一年の締めくくりに、すべての穢れを清めて新年を迎えるための祓い」です。

たとえば、夏越は暑さや疫病への対策的な側面が強く、年越しは新しい年を迎えるための「仕切り直し」のような意味合いがあります。

どちらも生活に根ざした、古来からの知恵に基づいた大切な節目の行事です。

このように、一年を通して心身を定期的に清めることで、健康と平和な生活を保とうという考え方が見えてきます。

まさに“祓い文化”の真髄とも言えるでしょう。

全国で有名な夏越の祓スポット

全国の多くの神社で夏越の祓は行われていますが、特に有名なスポットをいくつかご紹介します。

| 神社名 | 所在地 | 特徴 |

|---|---|---|

| 京都・八坂神社 | 京都市東山区 | 「疫病退散の神様」として人気 |

| 東京・赤坂日枝神社 | 東京都千代田区 | 茅の輪くぐりとともに大祓式が行われる |

| 石川・白山比咩神社 | 白山市 | 北陸随一の神社で、伝統的な儀式が残る |

| 福岡・筥崎宮 | 福岡市東区 | 茅の輪神事が盛大に行われる |

| 北海道・北海道神宮 | 札幌市 | 涼しい地域ながらも夏越行事が定着 |

地域によっては、夜間に行われる「夜まいり」などのイベントもあり、幻想的な雰囲気の中で参加できるのも魅力です。

旅行のついでに立ち寄るのもおすすめです。

茅の輪とはどんなもの?

「茅の輪(ちのわ)」とは、6月の終わりごろ、神社の参道や鳥居の前などに設置される大きな輪のことです。

この輪は、チガヤ(茅)という草を束ねて円形にしたもので、直径が2メートル以上ある大きなものが多く、とても目を引きます。

神社に行くと、まるで自然の中にある神秘的な門のように見え、思わず写真を撮りたくなる人も多いでしょう。

この輪には、ただの飾りではなく、重要な意味が込められています。

それは「茅の輪をくぐることで身についた災いや穢れを落とし、心身を清める」というもの。

つまり、形としては植物の輪っかですが、精神的には“神様の結界”のような存在なのです。

また、チガヤは古くから神聖な植物とされ、虫除けや病気避けの力があると信じられていました。

そのため、昔の人々は家の軒先にチガヤを吊るしたり、身に付けたりして災いから身を守っていたのです。

今でも一部の神社では、茅の輪のお守りやミニリースを授与してくれるところもあります。

なぜ「くぐる」のか?意味と願い

では、なぜ人はわざわざこの大きな茅の輪を「くぐる」のでしょうか?

それには、「身体を輪で通すことで、悪い気を抜けさせ、清浄なエネルギーに入れ替える」という考えが関係しています。輪の中を通ることで、体の中にたまった罪・穢れ・災いを神様に預け、浄化してもらうという信仰なのです。

また、輪という形は“終わりがなく、つながり続ける”ことから「生命の循環」や「永遠」も象徴しています。そのため、茅の輪をくぐることで「命が続くように」「健康に一年を過ごせるように」という願いも込められているんですね。

このような「くぐる」という動作そのものが、「切り替え」や「再スタート」の意味を持つのも興味深いところです。

たとえば、神道では鳥居をくぐるときも、神様の世界に一歩足を踏み入れるという感覚があり、似たような意味を持っています。

心機一転、新しい自分になれるチャンスとして、多くの人が茅の輪をくぐりに神社を訪れるのは、そうした深い願いの表れなのです。

茅の輪くぐりの起源と伝説

茅の輪くぐりの起源には、少し不思議な伝説が関係しています。それは「蘇民将来(そみんしょうらい)伝説」と呼ばれる話です。

昔々、旅の途中のスサノオノミコト(須佐之男命)が、一夜の宿を求めて裕福な弟と貧しい兄の家を訪ねました。

弟は冷たく断り、兄の蘇民将来は快く泊めてくれました。

後日、スサノオは疫病が流行ったときに「蘇民将来の子孫」と名乗って、茅の輪を身につけるように言いました。

そうすれば災いから守られるというのです。

この話が由来となり、「茅の輪をくぐることで災難を避けられる」という信仰が全国に広がりました。

実際、茅の輪に「蘇民将来子孫也(そみんしょうらいのしそんなり)」というお札がついている神社も多くあります。

伝説の力を借りて、自分の身を守る。昔から日本人は、こうした物語の力を大切にして生きてきたんですね。

神話と現実が交差するこの儀式は、今でも多くの人にとって特別な意味を持ち続けています。

茅の輪の素材と作り方

茅の輪の素材には「茅(チガヤ)」という草が使われます。このチガヤは、川辺や田んぼの周りなどに自生している多年草で、6月ごろに成長しきって刈り取りやすくなるのが特徴です。

強くて柔らかく、束ねやすいので、大きな輪を作るのに適しています。

神社では、地域の人々や氏子(うじこ)たちが協力してこの輪を編み上げます。

大きな輪を作るにはかなりの量のチガヤが必要で、数日かけて準備することもあります。

力仕事でありながら、地域の絆を感じられる大切な作業でもあるんですね。

最近では、手に取りやすい「茅の輪リース」や「小型茅の輪」などを販売している神社もあり、家に飾ることでご利益を感じられるようになっています。

自分でも作ってみたいという方は、藁(わら)や他の柔らかい草で代用することもできます。

このように、自然の素材と人の手によって作られる茅の輪には、神様への祈りと地域の人々の想いがたっぷり詰まっているのです。

地域による違いと特色

茅の輪くぐりは全国各地で行われていますが、そのやり方や雰囲気には地域ごとにユニークな特色があります。

たとえば、くぐる回数や順序が違う、夜に行うライトアップイベントがある、神事のあとに音楽や舞が披露されるなど、地域の文化と結びついているんです。

京都では「夏越祓」と書かれることもあり、観光地としても注目の神社で多くの人が訪れます。

一方、地方の小さな神社では、地元の人だけが静かに集まる素朴な行事として残っていることも。

また、茅の輪の形や大きさもさまざまで、中には「二重の茅の輪」がある神社もあり、見応えがあります。

くぐったあとは、茅の一部を持ち帰ってお守りにするという習慣がある地域もありますよ。

このように、同じ「茅の輪くぐり」でも、それぞれの土地で形を変えながら続いているのが、日本の伝統行事の面白いところです。旅行や帰省の際に、地元の神社で参加してみると、新しい発見があるかもしれません。

茅の輪のくぐり方三度の順序

茅の輪くぐりには正式な「くぐり方」があります。多くの神社では「左、右、左」と交互にくぐって合計3回まわる方法が伝えられています。これを「八の字にくぐる」とも言います。

具体的な流れは以下の通りです:

- まず正面から茅の輪をくぐって左回りに戻る

- 次にもう一度茅の輪を正面からくぐって右回りに戻る

- 最後にまた正面からくぐって左回りに進み、本殿へ向かう

この動作には、「罪・穢れを左右から取り除いて、心をまっさらにする」という意味があります。「八の字」に体を動かすことで、無病息災や厄除けの願いを体にしっかりと刻み込むというわけです。

実際にやってみると、自然と深呼吸したり、一歩一歩を丁寧に踏みしめたくなる不思議な感覚があります。神社によっては、案内板や紙に書かれた「くぐり方の図解」などが用意されているので、初めての人でも安心です。

この伝統的な動作の中に、何百年と続いてきた日本人の知恵と願いが込められているのです。

くぐる前にすること・注意点

茅の輪をくぐる前には、いくつかの準備と心がまえがあります。何より大事なのは「感謝と敬意をもってくぐる」という気持ちです。神社は神様のいらっしゃる場所。しっかりとマナーを守ることで、ご利益を授かりやすくなります。

まず、神社の鳥居をくぐる前に軽く一礼するのが基本です。そして、手水舎(てみずや)がある場合は、手と口を清める「手水(ちょうず)」の作法を行いましょう。これは、心身を清める第一歩でもあります。

茅の輪の前に立ったら、慌てずゆっくりと。写真を撮る前に、まずは一礼してからくぐり始めると、心も整いやすくなります。

また、以下の点にも注意しましょう:

- 帽子は外す/サングラスは外す

- スマホ片手にくぐらない

- 他の参拝者の迷惑にならないよう距離を保つ

ちょっとしたことですが、これらを守るだけで、神様への敬意がぐっと伝わります。周囲の雰囲気も良くなり、より清らかな気持ちで茅の輪をくぐることができるでしょう。

服装やマナーはどうする?

茅の輪くぐりに特別な服装は必要ありませんが、「清潔感のある服装」が基本です。

神社は神聖な場所なので、露出が多すぎる服や、派手すぎる格好は避けた方が無難です。

たとえば:

| 推奨される服装 | 避けたい服装 |

|---|---|

| 白シャツやワンピース | ビーチサンダル |

| 和装(浴衣など) | タンクトップ・短パン |

| 襟付きのシャツ | 極端に派手な装飾 |

また、帽子は神前に立つときには外すのがマナーです。写真を撮るときも、儀式中はフラッシュを焚かないように注意しましょう。

ペットの同伴については、神社によって対応が異なるため、事前に確認が必要です。

さらに、小さなお子様連れの方は、走ったり騒いだりしないよう声かけを忘れずに。

静かに参加することで、子どもにも「神様を大切にする心」を伝えることができます。

子どもと一緒にくぐっていい?

もちろんです!むしろ、子どもと一緒に茅の輪くぐりを体験するのはとてもおすすめです。

子どもにとっては、巨大な輪をぐるぐる回るのが冒険のような体験になりますし、日本の伝統文化に親しむきっかけにもなります。

ただし、小さな子どもは順番を守るのが難しかったり、途中で飽きてしまうこともあります。

そのため、以下のポイントを意識するとスムーズです:

- 最初に「これから神様にあいさつするよ」と伝える

- 手をつないで一緒にゆっくり回る

- 終わったあとに「よくできたね」と声をかける

また、多くの神社では子ども用の人形(ひとがた)も用意されているので、子ども自身に穢れを移すという体験もできます。

小さい頃からこうした行事に親しんでおくと、「日本人としての心」が自然と育っていくことでしょう。

終わった後にすることとは?

茅の輪くぐりが終わったら、そのまま神社の本殿や拝殿に向かい、正式なお参りをします。

ここでの作法は、一般的な神社参拝と同じです。

- 賽銭箱の前でお辞儀をする

- お賽銭をそっと入れる(投げない)

- 「二礼二拍手一礼」で参拝

- 心の中で感謝と願いを伝える

また、人形(ひとがた)を使って穢れを移した場合は、それを指定の箱や水辺に納めます。

神社によっては火で焚き上げてくれるところもあり、「煙と一緒に罪や穢れが消えていく」様子を見て、より心が軽くなる人も多いです。

参拝のあとは、御朱印をいただいたり、お守りを授かるのも良いでしょう。最近では「茅の輪守(ちのわまもり)」というミニチュア茅の輪を模した可愛いお守りも人気です。

持ち歩くだけで、茅の輪くぐりのご利益を継続できるとも言われています。

心と体のリセットとしての意義

現代社会は、情報のスピードも人間関係もとにかく忙しく、心も体も疲れやすい時代です。

そんな中で、夏越の祓は「自分をリセットするきっかけ」として、とても意義深いものになっています。

人間は知らず知らずのうちに、日常生活の中でストレスや不安をため込みがちです。

そういった「目に見えない疲れ」や「気持ちの乱れ」は、神道の考えでは“穢れ(けがれ)”と捉えられます。

これを半年に一度きちんと祓い、心身を整える。それが夏越の祓の本質です。

「人形(ひとがた)」に自分のけがれを移すという儀式は、形として見えることで、心の中でも“スイッチの切り替え”がしやすくなります。

これは心理的にもとても効果的な行動です。現代で言えば、いわば“メンタルの掃除”のようなもの。

また、こうした行事に参加すること自体が、忙しい日常から一歩引いて、自分と向き合う時間にもなります。

スマホを置き、自然に触れ、神様の前で手を合わせる時間は、まさに心をリセットする特別なひとときです。

厄払いと疫病退散のご利益

夏越の祓は、古来より「厄払い」と「疫病退散」のご利益があるとされています。

これは現代でも非常に重要な意味を持っています。

特に昔の人々にとって疫病は、命を脅かす深刻な問題でした。そのため、神様に無病息災を祈ることは生きるために必要不可欠な行為だったのです。

現代では医療が進歩しましたが、コロナウイルスやインフルエンザなど、目に見えない病気への不安は今も変わりません。

このような背景から、近年では夏越の祓を「健康祈願」「病気回避」のために行う人が増えています。

特に医療従事者や高齢者、家族を守りたいと願う親世代からの人気が高まっています。

また、災難を祓う「お祓い」は、単なる迷信ではなく、心の安定や安心感につながる大切な行為です。

人は「祓ってもらった」と感じることで、前向きに行動できるようになるもの。そうした意味での“ご利益”も、今なお大きな価値があるのです。

なぜ半年ごとに祓うのか?

夏越の祓と年越しの祓が、なぜ“半年ごと”に行われるのか。その背景には、日本人の自然観や生活リズムが深く関係しています。

昔の人々は、一年を「上半期」と「下半期」に分け、節目ごとに生活を整える習慣を持っていました。

これは農業のリズムにも密接に関係していて、作物の成長や天候の変化に合わせて、心と体の状態も整えていく必要があったのです。

たとえば、春から夏にかけては気温も湿度も上がり、体調を崩しやすくなります。

そのため、6月末に体と心の“お掃除”をして、暑い夏に備える。逆に年末には寒さと共に一年の疲れを祓い、清々しい新年を迎える。

このサイクルが、現代の私たちにも通じる“自分を整える節目”として今も機能しているのです。

つまり、半年に一度、自分を見つめ直す時間を持つことは、生活リズムを整える意味でもとても理にかなっているのです。

気持ちの切り替えにぴったりの理由

夏越の祓は、単に「厄を払う」ためだけではなく、「気持ちを切り替える」ための良い機会でもあります。

忙しい現代では、時間に追われ、何となく日々が過ぎていくことも少なくありません。

そんな中で、こうした節目の行事に参加することで、立ち止まり、自分を振り返ることができるのです。

特に6月というのは、新年度が始まってからの疲れが出てきやすい時期でもあります。

学生や新社会人にとっても、ちょうど「少し疲れたな」と感じるタイミング。そんな時に「茅の輪をくぐる」というシンプルな行動が、気持ちのリフレッシュに大きな力を発揮してくれます。

また、形式や伝統に乗っかることで、心に「けじめ」が生まれます。

これは、心理学的にも“儀式効果”として知られており、行動を通じて感情が整うという現象です。

特別な服を着て、神社へ行って、手を合わせる。それだけで、日常では得られない気持ちの切り替えができるのです。

コロナ禍以降で見直された夏越の祓

コロナ禍によって、夏越の祓があらためて注目されるようになったのをご存じでしょうか?

2020年以降、人々の間で「健康」「安心」「感染対策」への関心が一気に高まりました。

そんな中で、古くから「疫病退散」を願う行事である夏越の祓が、現代にも通じる行事として再評価されたのです。

実際、多くの神社ではソーシャルディスタンスを守りながらの茅の輪くぐりや、オンラインでの人形受付、郵送によるお祓いの受付など、時代に合わせた工夫を行いました。

それにより、行事がより多くの人に開かれるようになり、若い世代にも関心が広がっています。

また、SNS上でも「#夏越の祓」「#茅の輪くぐり」といったハッシュタグで投稿が増え、写真や体験談が共有されることで、日本の伝統文化として再認識される動きが活発になっています。

こうした時代の変化に合わせて、夏越の祓は「今を生きる人にとって必要な行事」として、息を吹き返しているのです。

家庭でできる簡単な「お祓い」

神社に行けない場合でも、家庭で「お祓い」のようなことを行うことは十分可能です。

大切なのは「心を込めて、自分を見つめ直す時間を持つこと」。特別な道具がなくても、意識一つで自分をリセットすることができます。

たとえば、以下のような方法があります:

- 自分の名前と年齢を書いた紙に、体をなでてから燃やす or 流す(人形の代用)

- お風呂に日本酒や塩をひとつまみ入れて「お清め風呂」を楽しむ

- 家族と一緒に神棚や写真の前で「ありがとう」と唱える

また、6月30日には玄関を掃除して、塩をひとつまみまいてから清水で流すと、悪い気を祓うという意味があります。

こうした動作の一つ一つが、自分や家族の健康と安全を願う“現代の祓い”になるのです。

形式にとらわれず、まずは「気持ちよく新しい半年を始めたい」という思いから始めてみてはいかがでしょうか?

茅の輪風リースの作り方

最近では、茅の輪くぐりをイメージした「茅の輪風リース」を家に飾る人も増えてきました。

これなら自宅でも夏越の祓の雰囲気を楽しむことができます。

材料は以下のようなものがあればOK:

| 材料 | 代用例 |

|---|---|

| 茅(チガヤ) | 藁・水引・紙紐・クラフトバンド |

| 麻紐 | 結束バンド・糸 |

| 飾り(紙垂など) | 折り紙・リボンなどでも可 |

作り方はとてもシンプルです:

- 素材を円状に丸め、端を紐でしっかり結ぶ

- 飾りや紙垂をつける(折り紙でOK)

- 玄関や部屋の入口に吊るす

この手作りのリースに、願いごとを書いた短冊を添えると、ちょっとした「お守り」としても楽しめます。小さなお子さんと一緒に作れば、夏の楽しい工作にもなりますし、日本の文化を親子で学ぶ時間にもなります。

神社に行けない時の祓いの代用方法

遠方に住んでいて近くに神社がない方や、体調などの理由で外出が難しい方でも、夏越の祓の意味を取り入れる方法はいくつもあります。

最近では多くの神社が「郵送祓い」や「オンライン祈祷」に対応しています。

人形を郵送して祈祷を受けられるサービスもあり、自宅にいながら正式な祓いを受けることが可能です。

また、オンライン神社参拝や、YouTubeなどで神職による大祓詞の朗読が配信されていることもあります。

音声を聞きながら静かに手を合わせるだけでも、精神的な安心感が得られることでしょう。

そして最も大切なのは、「祓う」ことに対する感謝と意識を持つことです。

形式にこだわるよりも、「清らかな気持ちになりたい」「心を整えたい」という思いが、何より大事なのです。

子どもに伝えたい日本の行事として

夏越の祓や茅の輪くぐりは、子どもたちにとっても貴重な日本の文化体験になります。

特に、親から子へ伝えていくことで、行事の意味や日本人としての誇りが自然と育まれていきます。

たとえば、こんなことを一緒にしてみるのもおすすめです:

- 絵本や紙芝居で茅の輪伝説を一緒に読む

- 自宅で手作りの人形を作ってお祓いごっこ

- 茅の輪リースを作って玄関に飾る

- 神社に一緒に行って「静かに手を合わせる体験」を共有する

こうした小さな経験の積み重ねが、子どもたちにとっては「家族と過ごす特別な日」として記憶に残ります。

また、祓いや感謝の心を自然に学べるという意味でも、教育的価値はとても高いです。

今の時代だからこそ、デジタルから少し離れて、手や心を使って伝統に触れる時間を持つことがとても大切なのかもしれません。

SNSで夏越の祓をシェアしてみよう

現代ではSNSを通じて行事を広めたり、参加の様子を共有する人も増えています。

実際、InstagramやTwitter(X)で「#夏越の祓」「#茅の輪くぐり」と検索すると、美しい写真や感動の体験談がたくさん見つかります。

こうした投稿を見て「私も行ってみたい!」と感じた人が実際に神社に足を運ぶ、という流れも生まれています。

写真だけでなく、自分の思いや、参加した感想を文章にして投稿することで、行事そのものの意味がより深まります。

また、他の人の投稿を見ることで、「こんな地域でもやってるんだ!」「こんな風に楽しんでいるんだ」と、新しい発見があるのも魅力です。

中には、海外に住む日本人が自宅で茅の輪リースを飾っている投稿もあり、伝統行事がグローバルに広がっている様子も伺えます。

SNSを通じて夏越の祓をシェアすることは、日本文化を未来へつなぐ一つの手段とも言えます。

自分の体験を誰かと共有することで、その意味が何倍にも深くなるのです。

まとめ

夏越の祓とは、一年の折り返しである6月末に、心と体の穢れを祓い、無病息災を願う日本の伝統的な行事です。

神社では大祓詞が唱えられ、人形(ひとがた)を使ってけがれを移し、茅の輪(ちのわ)を三度くぐることで自らを清めます。

茅の輪くぐりは、古代の蘇民将来伝説に由来し、災厄や病気を退ける意味が込められた神聖な儀式です。

地域ごとに特色があり、現代でも多くの神社で継承されています。

さらに、この行事は現代の私たちにとっても、心のリセットや生活の節目として大きな意味を持っています。

忙しい毎日の中で、ふと立ち止まり、自分を見つめ直す貴重な時間。神社に行けない方も、家庭で取り入れる工夫やSNSでの共有を通じて、日本の文化を再発見することができます。

形式ではなく「気持ち」が大切な夏越の祓。自分なりの方法で、すがすがしい気持ちで夏を迎えてみてはいかがでしょうか?