地震や台風などの災害時、水道や電気が止まると 「トイレが使えない!」 という深刻な問題に直面します。

実際に過去の災害では、避難所のトイレ不足や不衛生な環境が原因で、多くの人が健康被害に悩まされました。

そこで重要なのが 「携帯トイレ」 の備えです。

水がなくても使用できる携帯トイレがあれば、災害時でも清潔なトイレ環境を維持でき、健康リスクを減らせます。

この記事では、携帯トイレの使い方や選び方、備蓄のポイント を詳しく解説します。

災害に備えて、家族全員が安心できるトイレ対策を今すぐ始めましょう!

携帯トイレとは?災害時に必要な理由

災害時のトイレ事情と衛生問題

災害が発生すると、水道が止まりトイレが使えなくなることがあります。

特に地震や台風による停電・断水が長引くと、自宅の水洗トイレは機能せず、避難所では仮設トイレの数が不足することも少なくありません。

こうした状況では、適切なトイレ環境を確保できないと次のような問題が発生します。

- 排泄物が溜まり、悪臭や衛生問題が発生

- 感染症のリスクが高まり、避難生活が困難になる

- 排泄を我慢することで健康被害(膀胱炎や便秘など)が発生

東日本大震災の際には、避難所のトイレが不足し、多くの人が排泄を我慢した結果、健康を害するケースが多発しました。

こうした問題を防ぐために、携帯トイレの備えが非常に重要なのです。

携帯トイレの基本的な仕組み

携帯トイレは、水がなくても使用できる簡易トイレのことです。

基本的には次のような仕組みでできています。

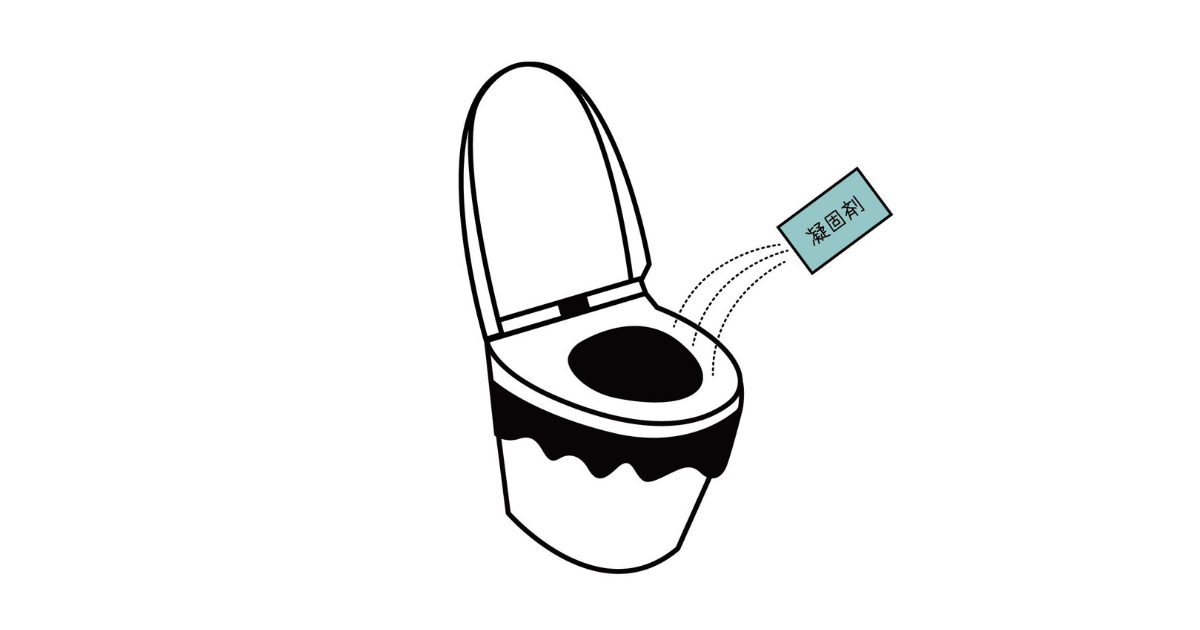

- 袋状の容器:排泄物を受け止めるための耐久性のある袋

- 凝固剤:尿や便を固め、臭いや漏れを防ぐ

- 消臭・抗菌加工:悪臭や菌の繁殖を抑える機能

使った後は、一般的に可燃ごみとして処分できるものが多く、長期間の保存も可能です。

普通のトイレと携帯トイレの違い

| 項目 | 普通のトイレ(水洗) | 携帯トイレ |

|---|---|---|

| 使用環境 | 水道・電気が必要 | どこでも使用可能 |

| 排泄物の処理 | 下水に流す | 凝固剤で固めて処理 |

| 臭い対策 | 水で流す | 消臭・抗菌機能付き |

| 必要な備蓄 | 特になし | 1人1日5回分が目安 |

災害時には水洗トイレが使えないため、携帯トイレが不可欠です。

災害時における携帯トイレの重要性

携帯トイレを備えておくことで、以下のようなメリットがあります。

- トイレを我慢せずに済む → 健康被害を防ぐ

- 衛生的に排泄できる → 感染症リスクを低減

- 避難所だけでなく車中泊などでも使用可能 → 避難の選択肢が増える

特に高齢者や子ども、介護が必要な人がいる家庭では必須です。

災害時のトイレ問題を軽減するために、事前の備えが大切です。

どんな種類の携帯トイレがあるのか

携帯トイレにはさまざまな種類があります。

主なタイプは以下の3つです。

- 袋式タイプ:袋の中に凝固剤が入っていて、排泄後に処分できる一般的なタイプ

- 吸水シートタイプ:おむつのようなシートが水分を吸収し、処理がしやすい

- ポータブルトイレ:椅子型でしっかりした作りのもの(高齢者向けに便利)

次の章では、携帯トイレの具体的な使い方を解説します。

携帯トイレの正しい使い方

携帯トイレの開封から設置までの流れ

携帯トイレの使い方はとても簡単ですが、初めて使うときは戸惑うこともあります。

基本的な流れを押さえておきましょう。

- 携帯トイレを開封する

- パッケージから袋と凝固剤を取り出す

- 便座やバケツ、椅子の上にセットする

- 家庭の便座にかぶせたり、バケツや段ボールの上に固定する

- 排泄をする

- なるべく袋の奥に向かってする

- 凝固剤をふりかける

- 排泄物をしっかり固め、臭いを防ぐ

- 袋をしっかり閉じる

- 付属のテープやひもで密封する

- ゴミとして処理する

- 可燃ごみとして自治体のルールに従って処分

排泄後の処理方法と衛生管理

携帯トイレを清潔に使うためには、処理方法も重要です。

- 使用後はすぐに袋を閉じる → 臭い漏れを防ぐ

- 手指の消毒を徹底する → アルコールやウェットティッシュを活用

- こまめに処分する → 複数回分をため込まず、適宜処理

臭いや漏れを防ぐための工夫

- 凝固剤を多めに使う

- 消臭スプレーを併用する

- 使った後は密閉できる容器に入れる

使用後のゴミの処分方法

携帯トイレのゴミは基本的に可燃ごみとして処分できますが、自治体のルールに従いましょう。

- 指定のゴミ袋に入れて捨てる

- 衛生面を考え、可能なら二重袋にする

- 自治体によっては専用の処理方法がある場合もある

うまく使うためのポイントと注意点

- 事前に練習しておく → 災害時に慌てず使えるようにする

- 保管場所を決めておく → すぐに取り出せるように準備

- 人数分を確保する → 1人1日5回分を目安に備蓄

携帯トイレの種類と選び方

簡易トイレタイプ vs 吸水シートタイプの違い

携帯トイレには主に 「袋式(簡易トイレタイプ)」 と 「吸水シートタイプ」 の2種類があります。

それぞれの違いを理解し、用途に応じて選ぶことが大切です。

| タイプ | 特徴 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 袋式(簡易トイレ) | 袋の中に凝固剤が入っていて、排泄後に固めて処理する | - 使い捨てで衛生的 - さまざまな場所で使える - 軽量で持ち運びしやすい | - 設置が必要 - 凝固剤を使い忘れると臭いが発生 |

| 吸水シートタイプ | 排泄物を吸収するシートが内蔵されている | - 凝固剤不要でそのまま使える - 座ったまま使える製品が多い | - 容量に限界がある - 処理後のゴミがかさばる |

どちらが良い?

- 手軽さを重視するなら吸水シートタイプ

- 長時間の避難生活や家庭での備えなら袋式タイプ

また、状況によっては 両方を備えておく とより安心です。

大人用・子供用・介護用などの種類

携帯トイレには 大人用・子供用・介護用 など、さまざまな種類があります。

- 大人用:一般的なサイズで、多くのメーカーが販売

- 子供用:小さいサイズで座りやすい設計

- 介護用:座りやすく、転倒しにくい椅子型やベッド上で使えるタイプ

特に 高齢者や要介護者のいる家庭では、椅子型やポータブルトイレを用意しておくと安心 です。

凝固剤や消臭機能の違い

携帯トイレの品質を決めるのが 「凝固剤」 と 「消臭機能」 です。

製品によって性能に違いがあるため、選ぶ際のポイントを押さえましょう。

| 項目 | 選び方のポイント |

|---|---|

| 凝固剤 | - 短時間でしっかり固まるものを選ぶ - 吸収量(1回の排泄で足りるか)を確認 |

| 消臭機能 | - 活性炭や抗菌剤入りのものが臭いを抑える - トイレ環境が悪い場合は強力な消臭機能付きがおすすめ |

安価なものは 凝固力が弱かったり、臭いが気になることがある ので、性能をチェックして選ぶことが重要です。

長期保存できる携帯トイレの選び方

携帯トイレは 長期間保存できるかどうか も重要なポイントです。

選ぶときは以下の点を確認しましょう。

- 保存期間が5年以上のもの を選ぶ(防災用は長持ちするものが多い)

- 高温多湿に強い素材のもの を選ぶ(劣化しにくい)

- 小分けになっていて、使いやすいパッケージ を選ぶ

また、備蓄用と実際に試しに使う分を 分けて購入 しておくと、いざという時に迷わず使えます。

実際におすすめの携帯トイレ商品紹介

1. サニタクリーン簡単トイレ

- 凝固剤入りで使いやすく、臭いも抑えられる

- 長期保存が可能(約10年)

- 医療レベルの防臭袋で、使用後の臭いがほぼゼロ

- 便座にかぶせるだけで簡単に使える

- 1人3日分(10回分)がセットになっている

- 断水時でも使いやすい設計

- ポケットサイズで持ち運びに便利

- 車内や避難所での使用に最適

このように、携帯トイレには さまざまな種類があり、用途によって適したものを選ぶことが大切 です。

携帯トイレを備蓄する際のポイント

1人あたり何個必要?備蓄の目安

携帯トイレを備蓄する際に「どのくらい用意すればいいの?」と疑問に思う人は多いでしょう。

災害時にはライフラインが数日間使えないことも想定しておく必要があります。

一般的に、1人1日あたりのトイレ使用回数は約5回 とされています。そのため、次の表を参考に家庭ごとの備蓄数を計算しましょう。

| 家族構成 | 1日分の目安 | 3日分の目安 | 7日分の目安 |

|---|---|---|---|

| 1人 | 5個 | 15個 | 35個 |

| 2人 | 10個 | 30個 | 70個 |

| 3人 | 15個 | 45個 | 105個 |

| 4人 | 20個 | 60個 | 140個 |

政府は 最低3日分(できれば1週間分)の備蓄 を推奨しています。

特に水や電気が復旧するまで時間がかかる可能性があるため、できるだけ多めに用意しておくと安心です。

家庭用・車載用・避難所用で備え方を変える

携帯トイレは 使う環境に合わせて備蓄場所を分けておくのがポイント です。

家庭用(自宅避難向け)

- 便座にセットできる袋式の携帯トイレを多めに備蓄

- 凝固剤や消臭機能付きのものを選ぶ

- 家族全員がすぐに取り出せる場所に保管

車載用(車中泊避難向け)

- 小型で持ち運びしやすいポケットタイプを準備

- 防臭袋付きのものを選び、車内が臭くならないようにする

- 停車時に使用できるよう、目隠し用のタオルやカーテンも備える

避難所用(持ち出し用)

- 軽量でコンパクトなものを防災リュックに入れておく

- 1~2日分の最低限の数を用意(家族で3~5個程度)

- 手袋や消臭スプレーなどの衛生用品も一緒に準備

保存期間と劣化しない保管方法

携帯トイレは長期間保存できるものが多いですが、適切に保管しないと劣化する可能性があります。

以下のポイントに気をつけて保管しましょう。

- 直射日光や高温多湿を避ける(劣化や袋の破損を防ぐ)

- 防災グッズと一緒に収納し、定期的に点検する

- 有効期限を確認し、古くなったものは買い替える

- 個包装タイプを選ぶと、未使用分の劣化を防げる

特に、車内に保管する場合は夏場の高温で劣化しやすい ため、適宜交換しましょう。

防災グッズとしての携帯トイレの位置づけ

防災グッズを準備する際に、つい食料や水に意識がいきがちですが、トイレの問題も同じくらい重要 です。

実際に被災経験者の声を聞くと、トイレの確保が大きなストレスになることが分かっています。

防災セットに携帯トイレを入れておくことで、水や電気が止まっても安心して排泄できる ようになります。

防災リュックに最低でも 1人3~5回分の携帯トイレを常備 し、家庭の備蓄にも余裕を持たせるのが理想です。

実際に備えている人の体験談

実際に携帯トイレを備蓄していた人の体験談を紹介します。

ケース1:地震で断水した家庭(40代・男性)

「地震の影響で水が止まり、トイレが流せなくなった。

家族4人でトイレに困ったが、備蓄していた携帯トイレがあったおかげで、なんとかしのげた。

臭いも気にならず、すぐに処理できたので助かった。」

ケース2:車中泊避難での活用(30代・女性)

「台風で自宅が停電し、避難所が混雑していたため車中泊を選択。夜中にトイレに行きたくなったけど、コンビニまで行くのが怖かった。車に常備していた携帯トイレを使って助かった。」

ケース3:高齢の親を介護する家庭(50代・女性)

「父が足が悪く、災害時のトイレに不安があったので、ポータブルトイレ型の携帯トイレを備えておいた。

結果的に普段の生活でも役立ち、災害時以外でも助かっている。」

このように、携帯トイレは災害時だけでなく、日常のトラブル時にも活用できる便利なアイテムです。

災害時のトイレ問題と対策アイデア

避難所や自宅避難時のトイレ事情

災害が発生した際、避難所では トイレ不足 が深刻な問題になります。

仮設トイレが設置されるまでには時間がかかり、すぐには利用できないことも多いため、トイレの長蛇の列ができることもあります。

一方、自宅避難を選んだ場合も、水道が止まると水洗トイレが使えなくなる ため、携帯トイレなどの代替手段が必要です。

以下のような事例からも、トイレ問題の重要性がわかります。

- 東日本大震災(2011年):避難所のトイレが圧倒的に不足し、排泄を我慢する人が多発。便秘や膀胱炎になる人が続出。

- 熊本地震(2016年):仮設トイレが設置されるまでに数日かかり、多くの人が不便を強いられた。特に夜間はトイレに行くのを控える人が多かった。

このような事態を避けるために、事前にトイレ対策を考えておくことが重要です。

断水時のトイレと携帯トイレの併用方法

断水時にトイレを使うための方法はいくつかありますが、基本的には 携帯トイレをメインにしつつ、必要に応じて代替策を活用する ことがポイントです。

自宅の水洗トイレを活用する方法(応急処置)

断水しても、水が少しでも残っている場合は バケツやペットボトルの水で流す こともできます。

ただし、以下の点に注意が必要です。

- 生活用水が貴重なため、トイレに使うのは最小限にする

- 汚水が逆流する可能性があるため、配管の状態を確認する

- 停電時はポンプが作動せず、排水できないことがある

携帯トイレを活用する方法(推奨)

最も手軽で確実なのが、携帯トイレを使う方法 です。

- 便座やバケツの上に設置して使用

- 排泄後は凝固剤を入れ、密閉して処理

- ゴミ袋に入れて臭いを防ぎ、可燃ごみとして処分

「水洗トイレが使えないなら携帯トイレを使う」と決めておくと、迷わず行動できる ので、事前に家族で話し合っておくのが理想です。

仮設トイレが使えない場合の対策

避難所に仮設トイレが設置されていても、以下の理由で使えないことがあります。

- 長蛇の列で待ち時間が長い

- 清掃が間に合わず、不衛生

- 夜間に女性や子供が使うのが怖い(照明がない・人目が気になる)

こうした場合、携帯トイレのほか、以下のような工夫が役立ちます。

対策アイデア

- 簡易トイレを個人で用意する

- 携帯トイレや、ポータブルトイレを持参すると安心

- 目隠し用のシートやポンチョを活用する

- 人目を気にせず使用できるように、プライバシーを確保

- トイレ用の消臭・抗菌スプレーを持参する

- 仮設トイレの臭いが気になる場合に使用

- 生理用品やお尻拭きを備えておく

- 災害時は手洗いが困難なため、ウェットティッシュや生理用品も重要

携帯トイレとこれらのアイテムを セットで準備 しておくと、災害時のトイレ問題に柔軟に対応できます。

赤ちゃんや高齢者向けのトイレ対策

災害時のトイレ問題で特に困るのが、赤ちゃんや高齢者のケア です。

通常のトイレが使えないと、排泄のたびに大きなストレスになります。

赤ちゃん向けトイレ対策

- おむつの備蓄を増やし、余裕をもたせる(1日5~6枚×3日分)

- 使用済みおむつを密閉できる防臭袋を用意する

- おしり拭きやおむつ替えシートもセットで準備

高齢者向けトイレ対策

- ポータブルトイレ(椅子型)を用意しておく

- 介護用の携帯トイレ(尿と便を分けて処理できるタイプ)を準備

- 便秘予防のため、食物繊維の多い食事や水分補給を心がける

また、高齢者は トイレに行く回数を減らそうとして水分を控えがち ですが、脱水症状を防ぐためにも 水分補給は必須 です。

防災グッズと合わせて準備すべきアイテム

携帯トイレを備える際は、トイレを快適に使うためのグッズ も一緒に用意しておくと安心です。

最低限準備すべきアイテム

- 携帯トイレ(1週間分が目安)

- ゴミ袋(二重にできるもの)

- 防臭袋(臭い漏れ防止)

- ウェットティッシュ・おしり拭き

- 消臭・抗菌スプレー

- 手指消毒用アルコールジェル

あると便利なアイテム

- 簡易トイレ用の段ボール便座(座りやすくなる)

- 目隠し用のシートやポンチョ

- ヘッドライトやランタン(夜間のトイレ用)

特に 防臭袋やウェットティッシュは意外と忘れがち なので、必ずセットで用意しておくと便利です。

まとめ

災害時のトイレ問題は、被災後の生活の快適さや健康に直結する重要な課題です。

- 携帯トイレを最低3日~1週間分備蓄する

- 仮設トイレが使えない場合の対策を考えておく

- 赤ちゃんや高齢者向けのケアも忘れずに準備する

- トイレ関連の防災グッズをセットで用意する

これらを意識して事前に準備をしておくことで、いざという時に 「トイレがない!」と慌てずに済む ようになります。

防災対策は「やっておいてよかった」と思うことばかりです。

今のうちに、家族で話し合いながら備えておきましょう!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/46735fd2.ca211075.46735fd3.065292f9/?me_id=1332422&item_id=10001880&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fh2brothers%2Fcabinet%2Fmedical%2Fportabletoilet01rr.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/45a9c41d.1219d83c.45a9c41f.96f64856/?me_id=1426248&item_id=10000000&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fdajie%2Fcabinet%2F10598746%2Fimgrc0096946178.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)