春の訪れを告げる二十四節気の一つ「啓蟄(けいちつ)」。

冬の間、土の中でじっとしていた虫や生き物が目を覚まし、地上に出てくる季節です。

しかし、「啓蟄」という言葉は知っていても、正確な意味や由来を知らない人も多いのではないでしょうか?

この記事では、啓蟄の読み方や意味、由来について詳しく解説するとともに、啓蟄の頃に見られる自然の変化や、暮らしの中での取り入れ方についても紹介します。

春を迎える準備をしながら、季節の移り変わりを感じてみましょう!

啓蟄(けいちつ)とは?基本情報を解説

啓蟄の読み方と意味

「啓蟄(けいちつ)」は、「けいちつ」と読みます。

「啓」は「開く」「開放する」、「蟄」は「土の中にこもる」という意味があり、合わせると「冬の間、地中でじっとしていた虫や生き物が春の訪れとともに目を覚まし、地上に出てくる時期」という意味になります。

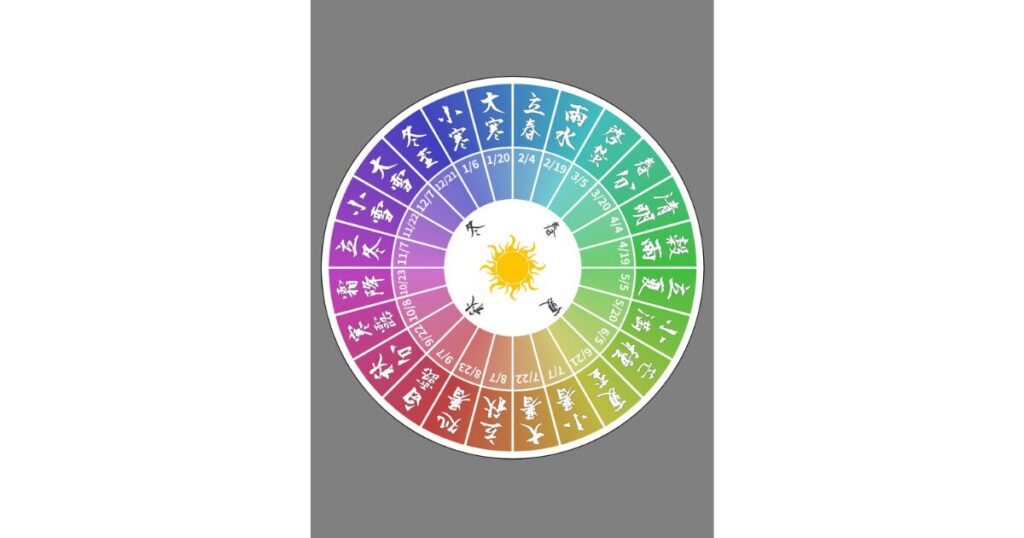

二十四節気(にじゅうしせっき)の一つで、立春から数えて3番目にあたる節気です。

啓蟄はいつ?2024年・2025年の日付

啓蟄の日は毎年3月5日ごろですが、年によって前後します。以下は直近の啓蟄の日程です。

| 年 | 啓蟄の日付 |

|---|---|

| 2024年 | 3月5日(火) |

| 2025年 | 3月6日(木) |

| 2026年 | 3月5日(木) |

この日は、太陽が黄経345度の位置に来る日とされています。

現代の暦では固定された日付ではなく、天文学的な計算によって決まります。

二十四節気の一つとしての啓蟄

二十四節気とは、中国の古代暦に由来し、一年を24の季節に分けたものです。

啓蟄は「春」の中盤に位置し、立春(2月4日ごろ)、雨水(2月19日ごろ)に続く3番目の節気です。

これに続くのは春分(3月20日ごろ)で、春が本格化していく流れとなります。

啓蟄の頃の気候と自然の変化

この時期の気温は徐々に上がり、日中は10℃以上になることも多くなります。

特に以下のような自然の変化が見られます。

- 梅や桃の花が開き始める

- 冬眠していたカエルやヘビが動き出す

- ミツバチやアリなどの昆虫が姿を現す

- 野鳥のさえずりが活発になる

なぜ「啓蟄」と呼ばれるのか?

「啓蟄」という言葉は、中国の『月令七十二候集解』に由来しています。

この書物には「啓蟄、万物皆出」と記され、あらゆる生き物が活動を再開する時期であることが説明されています。

昔の人々はこの時期の変化を肌で感じ、農作業の準備を始める目安にしていました。

啓蟄の由来と歴史

「啓蟄」の言葉の語源

「啓蟄」は古代中国の陰陽五行思想に基づいており、虫や動物の行動を暦に組み込んでいました。

「啓」は「開く」という意味があり、「蟄」は「隠れる」「冬眠する」を指します。

つまり、冬の間に地中で隠れていた虫や生き物が活動を始めることを表した言葉です。

中国の二十四節気と啓蟄の関係

中国では、二十四節気が農業の重要な指標となっていました。

啓蟄は「春の訪れが本格化する時期」とされ、農耕作業を開始する合図とされていました。

また、この時期になると雷が鳴ると考えられ、「雷の音に驚いた虫が目を覚ます」という俗説もありました。

日本における啓蟄の考え方の変遷

日本に二十四節気が伝わったのは飛鳥時代(6~7世紀)ごろですが、気候の違いから少し異なる解釈をされることもありました。

特に農村では、啓蟄の頃を「春耕の準備をする時期」として重要視し、冬の間に行えなかった作業を再開する目安としました。

江戸時代の暦と啓蟄の風習

江戸時代には、啓蟄の頃になると「虫供養」として害虫を鎮める儀式が行われていました。

これは、田畑を荒らす害虫を供養し、農作物の豊作を祈るものです。

現代における啓蟄の意味

現代では農作業の区切りとしての意味は薄れましたが、春の到来を感じる節目として注目されることが増えました。

特に、気象情報の中で「今日は啓蟄です」と紹介されることで、日常生活に根付いています。

啓蟄にまつわる風習や行事

農作業の始まりとしての啓蟄

啓蟄は、農作業を始める重要な時期とされています。

農家では、この時期に以下の作業を行うことが一般的です。

- 畑を耕し、種まきの準備をする

- 冬越しした野菜の手入れをする

- 害虫の発生を防ぐための対策を始める

啓蟄と関係の深い虫供養とは?

「虫供養」は、日本各地で行われてきた伝統行事の一つです。

害虫を殺すことに対しての罪悪感から、供養を行い、農作物の無事を祈る風習です。

代表的なものに「虫封じ」や「虫送り」があります。

日本各地に残る啓蟄の伝統行事

地域によって異なりますが、以下のような啓蟄に関連した行事が存在します。

- 奈良県:東大寺二月堂の「お水取り」(啓蟄の時期に行われる仏教行事)

- 愛知県:「虫送り祭り」(害虫駆除を願う神事)

- 福岡県:「雷神社の雷祭り」(雷と虫の関係を祈る祭り)

啓蟄の時期におすすめの食べ物

春の訪れを感じる食材として、以下のものがあります。

- ふきのとう:苦みがあり、冬の寒さを乗り越えた春の味覚

- 菜の花:ビタミン豊富で春の食卓にぴったり

- たけのこ:成長が早く、啓蟄の頃から収穫が始まる

啓蟄と節分・立春の関係

節分や立春と同じく、啓蟄も「春を迎えるための準備」の時期とされています。

立春から約1カ月経ち、ようやく春らしさが実感できる時期として、啓蟄は重要視されています。

啓蟄の時期に見られる自然の変化

冬眠していた生き物が目覚める季節

啓蟄の時期は、冬の間じっとしていた生き物たちが活動を始めるタイミングです。

日本に生息する多くの昆虫や爬虫類、両生類は、寒さをしのぐために地中や木の隙間で冬眠していますが、気温が10℃以上になると目を覚まし始めます。

具体的には、以下の生き物たちが活動を再開します。

| 生き物 | 冬眠場所 | 活動開始後の様子 |

|---|---|---|

| カエル | 地中、落ち葉の下 | 雨の日に鳴き始める |

| ヘビ | 木の根元、穴の中 | 暖かい日差しを浴びる |

| クワガタ | 朽木の中 | 夜に動き出す |

| クモ | 石の下、壁の隙間 | 巣を張り始める |

特にカエルは、夜になると大きな鳴き声を上げ始め、繁殖活動を開始します。

田んぼや池の近くでは、カエルの合唱が聞こえるようになります。

啓蟄の頃に咲く花と植物

春の訪れとともに、花や植物も次々と芽吹き始めます。

啓蟄の時期に特に目立つ花々を紹介します。

- 梅(ウメ):2月下旬~3月上旬に満開を迎え、甘い香りを放つ

- 菜の花:黄色い花が咲き、春の景色を象徴する植物

- 福寿草(フクジュソウ):黄金色の花を咲かせ、春の訪れを告げる

- クロッカス:紫や黄色の小さな花を咲かせ、庭や公園で見られる

特に菜の花畑は、観光スポットとしても人気があり、千葉県や兵庫県などでは広大な黄色い絨毯のような風景が楽しめます。

啓蟄の時期に現れる昆虫たち

気温が10℃以上になると、昆虫たちも活動を始めます。

啓蟄の頃によく見られる昆虫には、以下のようなものがあります。

- アリ:地面の下から出てきて、巣作りを始める

- ミツバチ:花の蜜を集めるために飛び回る

- テントウムシ:暖かい日差しを浴びながら飛び始める

- モンシロチョウ:菜の花の周りを飛び回る姿が見られる

ミツバチは受粉を助ける重要な役割を果たしており、果樹園ではミツバチの活動が本格化することで、桜や桃の開花にも影響を与えます。

野鳥の動きと春の訪れ

冬鳥と春鳥が入れ替わるのも、啓蟄の頃の特徴です。

冬の間、日本に飛来していたツグミやジョウビタキなどの冬鳥が北へ帰り始める一方、ウグイスやツバメなどの春鳥が姿を見せ始めます。

| 鳥の種類 | 季節 | 特徴 |

|---|---|---|

| ツグミ | 冬 | 草地で見られ、地面を跳ねるように移動する |

| ウグイス | 春 | 「ホーホケキョ」と鳴き始める |

| ツバメ | 春 | 人里に戻り、巣作りを始める |

| メジロ | 通年 | 花の蜜を吸いにやってくる |

特にウグイスの鳴き声は、春の風物詩として有名であり、山や公園で聞くことができます。

俳句や和歌に詠まれた啓蟄の風景

日本の俳句や和歌の中にも、啓蟄の頃の風景が詠まれています。

俳句の例

- 「啓蟄や 目覚めし蟻の 行列す」(作者不詳)

- 「啓蟄の 蜂の羽音や 春近し」(与謝蕪村)

どちらも、目を覚ました昆虫たちの動きを生き生きと描写しています。

俳句の世界では、「啓蟄」は春の季語として使われ、春の訪れを表現するのに適した言葉とされています。

啓蟄を暮らしに取り入れる方法

啓蟄の時期に始めたいこと

啓蟄は「冬の眠りから目覚める時期」とされ、人間にとっても新しいことを始めるのに適したタイミングです。

この時期におすすめの行動をいくつか紹介します。

- 運動を始める:冬の間に体を動かす機会が減っていた人は、ウォーキングやストレッチを習慣にするのがおすすめです。

- ガーデニング:草花の成長が活発になる時期なので、家庭菜園を始めるのに最適です。

- 春の掃除:冬にたまったホコリやカビを取り除き、部屋の空気を入れ替えましょう。

- 新しい習慣を取り入れる:読書や趣味の時間を増やす、朝の時間を有効活用するなど、生活リズムを整えることも重要です。

- 外出の機会を増やす:気温が上がり、自然が活気づくので、公園や山へ出かけるのも良いリフレッシュになります。

春の訪れを感じる習慣づくり

春の訪れを意識しながら、日々の暮らしに取り入れる習慣を考えてみましょう。

- 朝の散歩を習慣にする:早朝の空気を吸いながら、春の匂いや鳥のさえずりを感じると、季節の移り変わりを実感できます。

- 旬の食材を味わう:菜の花や山菜など、春らしい食材を積極的に取り入れましょう。

- 衣替えをする:厚手の服を整理し、春らしい軽やかな服装を取り入れることで、気分も明るくなります。

- 部屋に春の花を飾る:梅やチューリップを飾ると、視覚的にも春を感じられます。

- 冬の疲れを癒す:寒さで縮こまっていた体をほぐすために、ヨガやストレッチを始めるのもおすすめです。

啓蟄の頃におすすめの食材とレシピ

啓蟄の時期に旬を迎える食材は、体に必要な栄養を補い、春の活動をサポートしてくれます。

| 食材 | 栄養素 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 菜の花 | ビタミンC、鉄分 | 貧血予防、美肌効果 |

| ふきのとう | カリウム、苦味成分 | デトックス効果、胃腸を整える |

| タケノコ | 食物繊維 | 腸内環境の改善 |

| アサリ | 亜鉛、鉄分 | 貧血予防、免疫力アップ |

| 新玉ねぎ | 硫化アリル | 血流改善、疲労回復 |

簡単レシピ:「菜の花のからし和え」

材料(2人分)

- 菜の花:1束

- しょうゆ:小さじ2

- からし:小さじ1/2

- みりん:小さじ1

作り方

- 菜の花をさっと茹でて、冷水にさらす。

- 水気をしっかり絞り、3cmほどに切る。

- しょうゆ、からし、みりんを混ぜて和えれば完成!

風水的に見た啓蟄の意味と開運行動

風水では、啓蟄は「陽の気が強くなり、運気が上昇するタイミング」とされています。

この時期にやると良い開運行動をいくつか紹介します。

- 玄関の掃除をする:外からの良い気を取り入れるために、玄関をきれいにすることが大切です。

- 観葉植物を置く:新しい生命が芽吹く季節なので、緑の植物を飾ると運気がアップします。

- 新しい財布を使い始める:春に新しい財布を使い始めると、「春(張る)財布」となり、お金が増えるとされています。

- 東の方角を意識する:春は東の方角が吉方位とされ、東向きに寝ると良い気を取り込めると言われています。

- 軽い運動を始める:風水では、「気の流れを良くすること」が重要。ストレッチやウォーキングを取り入れると、健康運が上がります。

啓蟄にちなんだ季節の言葉や挨拶

啓蟄の頃は、春の訪れを感じる言葉や挨拶が増えます。

季節の挨拶の例

- 「春の陽気が心地よい季節になりましたね。」

- 「虫たちも目覚める啓蟄の候、いかがお過ごしでしょうか。」(手紙やビジネスメール向け)

- 「春の訪れを感じる今日この頃ですね。」

また、俳句や和歌に登場する季語としても使われます。

例:「啓蟄や 土より這い出る 虫の音」

こうした言葉を日常に取り入れることで、より季節を感じることができます。

まとめ

啓蟄(けいちつ)は、冬の寒さから春へと移り変わる大切な節目の一つです。

虫や動物が活動を始めるだけでなく、人間にとっても新しいことを始めるのに適した時期とされています。

自然の変化を感じながら、運動や掃除、ガーデニングなどを取り入れることで、より春らしい暮らしを楽しむことができます。

また、旬の食材を取り入れたり、風水的な開運行動を意識したりすることで、より良い春を迎えることができるでしょう。

啓蟄は、単なる暦の一つではなく、「生命の目覚め」を象徴する時期です。

この節目を上手に活用し、心も体もリフレッシュして、新しい季節を楽しんでみてはいかがでしょうか。