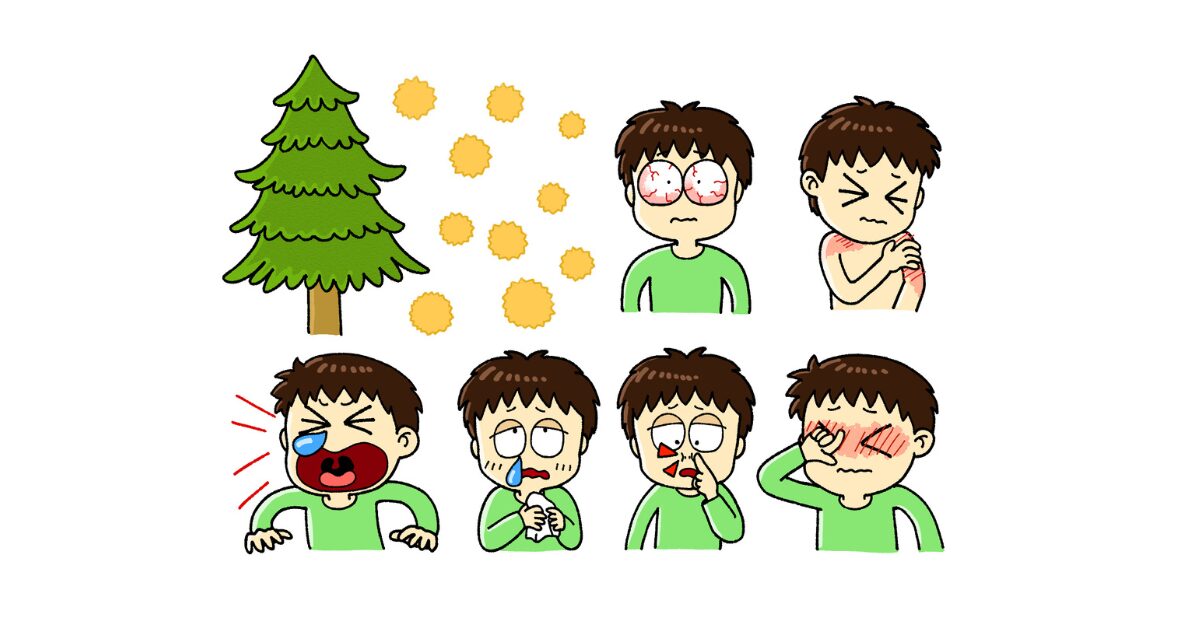

「鼻水が止まらない…」「目がかゆいし、なんか熱っぽい」「体がだるくて何もしたくない」

そんな症状が出ているなら、それは風邪ではなく“花粉症”のサインかもしれません!

春になると多くの人が悩む花粉症は、放っておくと日常生活の質を大きく下げてしまいます。

この記事では、そんなつらい症状をラクにするための最新の花粉症対策グッズや、日常でできる対処法、病院での治療法、家族全員での工夫まで、幅広く・分かりやすくまとめました。

この記事を読めば、「今年の春はちょっと違う!」ときっと感じられるはずです。

快適な春のために、今すぐできる対策からはじめてみませんか?

花粉症の主な症状とは?熱っぽさやだるさの原因も解説

鼻水・鼻づまりが止まらない理由

春先になると「風邪かな?」と感じるほどの大量の鼻水に悩まされる人は多いですよね。

でもその症状、実は花粉症によるアレルギー反応かもしれません。

花粉が鼻の粘膜に付着すると、体はこれを異物として排除しようとします。その結果として現れるのが、くしゃみや透明な鼻水、鼻づまりです。

特に鼻水は、水のようにサラサラしていて色がないのが特徴です。

✅ 花粉による鼻の症状の特徴

- 鼻水が透明でサラサラ

- くしゃみが連続する

- 鼻づまりで息がしにくい

- 朝起きたときに症状が強く出る

これらの症状は、風邪と間違えやすいですが、風邪の鼻水は黄色っぽくネバネバしていることが多いので見分けるポイントになります。

また、鼻が詰まると口呼吸になって喉を痛める原因にもなるため、できるだけ早く対策を始めることが大切です。

市販の点鼻薬を使う人もいますが、使いすぎると逆に鼻づまりが悪化することがあるため、使用回数はしっかり守ることが必要です。

「最近やたらと鼻水が出るな…」と感じたら、それはあなたの体からのアレルギーサインかもしれません。

目のかゆみや充血はなぜ起きる?

「目がかゆくてたまらない!」「コンタクトが入れられない!」

そんな悩みを持つ人も多い花粉症の季節。目のかゆみや赤みは、花粉によるアレルギー性結膜炎の一種です。

花粉が目の表面(結膜)に付着すると、免疫が反応してヒスタミンという物質が放出されます。これがかゆみや充血の原因です。

🔍 目の花粉症症状チェックリスト

- 白目の部分が赤くなる

- 涙が止まらない

- まぶたが腫れる

- 目の周りがゴシゴシかゆい

- 朝、目やにが多く出る

目をこすってしまうと、角膜を傷つけてしまうリスクもあるので注意が必要です。

また、コンタクトレンズを使用している人は、レンズに花粉が付着することで症状が悪化することがあります。

対策としては、花粉をブロックする花粉対策メガネや、アレルギー用の目薬の使用が効果的です。

市販薬でも症状を抑えられますが、重症化する前に眼科を受診するのがベストです。

熱があるように感じるのはアレルギーの影響?

「なんだか体がポカポカして、微熱っぽい…でも熱はない」

そんな不思議な感覚、実は花粉症の人によく見られる症状です。

これは、アレルギーによって体内で炎症反応が起こることが原因です。

実際には熱が出ていないのに、体が「熱っぽく」感じるのは、自律神経の乱れや炎症によるものとされています。

✅ アレルギーによる「熱っぽさ」の特徴

- 体温は平熱のまま

- 顔がほてるように感じる

- 頭がぼーっとする

- 体の節々がだるい

この症状は、風邪との見分けがつきにくいですが、喉の痛みや高熱を伴わない場合は花粉症の可能性が高いです。

特に、ヒノキ花粉の飛散がピークになる4月ごろに、このような症状が強くなる人も少なくありません。

水分をしっかり摂って、無理せずゆっくり休むことが大切です。

倦怠感・だるさの正体とは?

「朝起きてもスッキリしない」「一日中だるい…」

このような倦怠感や疲労感も花粉症の一因であることをご存じでしょうか?

アレルギー反応によって、体の中では免疫細胞が常に戦っている状態が続きます。

そのため、エネルギーが大量に消費されてしまい、慢性的な疲れにつながるのです。

🌙 花粉症による疲労感の原因

- 鼻づまりで睡眠の質が下がる

- 呼吸が浅くなって酸素不足になる

- アレルギー反応で体力が消耗する

- 脳の働きが鈍くなり集中力が低下

さらに、眠っていても夜中に鼻詰まりで目が覚めるなど、睡眠が妨げられることで、翌日のパフォーマンスが下がってしまいます。

そんなときは、昼寝を15〜20分ほど取る、温かいお風呂でリラックスする、スマホを控えて睡眠の質を高めるなど、日常の工夫が効果的です。

症状が悪化しやすい季節とその理由

花粉症は春だけのものと思っていませんか?実は、一年を通して原因になる花粉は存在しています。

📅 季節ごとの主な花粉の種類と特徴

| 季節 | 主な花粉 | 特徴 |

|---|---|---|

| 春(2~4月) | スギ・ヒノキ | 日本で最も多い花粉症原因。飛散量が非常に多い。 |

| 夏(5~8月) | イネ科植物 | 河川敷や公園などに多く、目のかゆみが出やすい。 |

| 秋(9~11月) | ブタクサ・ヨモギ | 鼻水・くしゃみ中心。油断して対策を忘れがち。 |

つまり、「春だけ対策すればいい」という考えはNG。自分がどの花粉に反応するのかをアレルギー検査で知っておくことが大切です。

また、飛散量が多い日はニュースや天気予報でも発表されるので、花粉情報を毎日チェックする習慣をつけると良いですね。

日常生活でできる花粉症対策!すぐに始められる簡単な方法

外出時の服装とマスクの選び方

外に出た瞬間、目がかゆい・鼻水が止まらない…そんなつらい思いをしないために、服装とマスク選びが超重要です!

まず服装ですが、花粉が付きにくい素材を選ぶことが基本中の基本。

🌟 ポイントは「ツルツルした素材」を選ぶこと!

例えば、ウールやフリース素材は繊維に花粉が絡まりやすく、一度付くと室内に持ち込みやすいです。

一方で、ポリエステルやナイロンなどは表面が滑らかで花粉が付きにくいため、花粉症シーズンにはおすすめ。

✅ 花粉対策におすすめの服装

- 上着はツルツル素材(ウインドブレーカーなど)

- 黒や濃い色は花粉が目立ちやすいので避ける

- 帽子やフードで髪にもガードを

- 靴は帰宅後、玄関で花粉を払う習慣を!

次にマスク。花粉症対策において、マスクは「防御の最前線」です。

不織布マスク(できれば花粉カット率99%以上)がベスト。鼻と頬の隙間をなるべく無くすことが重要です。

最近は花粉カット+肌に優しい加工や、香り付きタイプ、眼鏡が曇りにくい設計なども登場していて、自分に合ったものを選ぶことで快適度がぐっと上がります。

また、外出から帰ったら玄関で服や髪をはたいてから室内に入ることで、家の中への花粉持ち込みを減らせます。

一手間で症状が全然違うので、毎日の習慣にしましょう!

花粉を家に持ち込まないコツ

どんなに外で気をつけても、家の中に花粉が入り込んでしまったら意味がない!

実は、花粉の7割以上は衣類や髪、荷物に付着して家の中に持ち込まれていると言われています。

家の中を「花粉フリー空間」に保つには、玄関での対策がカギ🔑です。

🏠 家に花粉を持ち込まない5つの習慣

- 玄関で上着を脱ぎ、外でバサバサはたく

- 帰宅後すぐに手洗い・うがい・顔を洗う

- 髪にも花粉が付くため、軽くブラッシング

- 室内着にすぐ着替える(洗える素材が◎)

- 空気清浄機は玄関やリビング入口に配置

また、意外と忘れがちなのが洗濯物の外干し。天気が良い日は外に干したくなりますが、洗濯物にも花粉がたっぷり付着します。

花粉の季節は部屋干し or 乾燥機使用が鉄則。どうしても外干ししたい場合は、花粉ガードスプレーを使用してから干しましょう。

さらに、網戸にも花粉は入り込むので、窓を開けるときはカーテンや網戸に花粉防止フィルターを貼るのもおすすめです。

一見手間に感じるかもしれませんが、ちょっとした工夫で室内の快適さは大違い。毎日のルーティンにぜひ取り入れてください。

部屋の空気をキレイに保つための工夫

外から持ち込んでしまった花粉や、窓から侵入してくる微細な花粉…。

室内の空気をクリーンに保つことが、花粉症を悪化させないカギです!

ここで活躍するのが、空気清浄機や加湿器などの家電アイテム。

特にHEPAフィルター搭載の空気清浄機は、0.3μmの微粒子を99.97%以上キャッチする性能を持つため、花粉対策に最適です。

🔧 室内の空気を清潔に保つためのアイデア

- 空気清浄機は玄関・寝室・リビングに設置

- 加湿器で湿度を40~60%にキープ(乾燥すると粘膜が弱くなる)

- 1日1回の窓開け換気(時間と場所を限定)

- カーペットや布製ソファは定期的に掃除機がけ

- エアコンのフィルターも月1回は掃除!

掃除も重要です。特に床の掃除は、朝よりも夜のほうが効果的。花粉は日中に床に落ちるため、寝る前に掃除機をかけることで翌朝の快適さがアップします。

掃除機もサイクロン式やHEPAフィルター搭載タイプなら、花粉の舞い上がりを抑えてくれます。

こうした環境づくりのひと手間が、毎日の不快感を減らす決め手になりますよ。

毎日の食生活でできる体質改善

花粉症はアレルギー反応のひとつなので、腸内環境や免疫バランスが深く関わっています。

つまり、毎日の食生活を見直すことで、症状の重さをやわらげる可能性があるんです。

🍽 花粉症対策におすすめの栄養素と食品

| 栄養素 | 効果 | 食品例 |

|---|---|---|

| 乳酸菌 | 腸内環境の改善 | ヨーグルト・味噌・キムチ |

| ビタミンD | 免疫調整 | 鮭・卵・きのこ |

| EPA・DHA | 抗炎症作用 | 青魚(サバ・イワシ) |

| ポリフェノール | アレルギー抑制 | 緑茶・玉ねぎ・赤ワイン |

| 食物繊維 | 腸内善玉菌を増やす | ごぼう・大麦・バナナ |

特に注目されているのが、乳酸菌を含むヨーグルト。

「毎日食べ続けることで、腸内環境が整い、免疫の過剰反応が抑えられる」との研究もあります。

また、砂糖や加工食品の摂りすぎは、逆に炎症を悪化させる要因にもなるため、なるべく控えめに。

体質改善には時間がかかりますが、早めに意識することで、来年以降の花粉症にも備えることができます。

花粉の多い時間帯を避ける行動術

実は花粉の飛びやすい時間帯にはパターンがあります。

ちょっとした行動の工夫で、花粉の接触をぐっと減らすことができるんです!

🌬 花粉が多く飛ぶ時間帯の傾向

- 朝:7時〜9時(出勤・登校時間)

- 昼:12時〜14時(気温上昇で花粉が舞い上がる)

- 夕方:17時〜19時(気温低下とともに地表に落ちる)

つまり、通勤・通学・買い物のタイミングを少しずらすだけで、花粉との接触を軽減できます。

✅ 花粉の多い時間帯の行動対策

- 外出は午前10時~正午 or 夕方19時以降がおすすめ

- 洗濯物は夜干しか、早朝のうちに取り込む

- 窓の開閉は午後のピーク時を避ける

- 帰宅後はすぐに花粉を払い、シャワーを浴びるのが理想

また、スマホアプリやニュースで花粉飛散予報を確認する習慣を持つと、当日の行動計画にも役立ちます。

「今日は多そうだな」と感じた日は、外出時に花粉ブロックスプレーやメガネを活用して万全装備で臨みましょう!

鼻水・目のかゆみに効く!最新の花粉症対策グッズ特集

機能性マスクの進化と選び方

マスクは花粉対策の第一防衛ライン。最近では「ただのマスク」ではなく、高機能な花粉対策マスクが続々登場しています!

まず注目したいのが、花粉カット率の高さ。

市販のマスクでも「花粉99%カット」と表示されているものは多く、不織布タイプが最も効果的です。

さらに最近では、フィット感を高める立体構造や、肌へのやさしさを考えた低刺激素材のマスクも人気です。

🎯 機能性マスクを選ぶときのチェックポイント

- 花粉カット率が高いか(90%以上推奨)

- 顔との隙間ができにくい形状か(立体設計◎)

- 耳が痛くならないやわらかゴムか

- 肌荒れしにくい素材か(敏感肌向け)

- 眼鏡が曇りにくい加工がされているか

中には、アロマやメントール配合で爽快感があるタイプや、洗って繰り返し使えるエコ仕様のものも。

最近注目されているのが、ナノファイバーフィルター搭載の高密度マスクで、微細な花粉だけでなくPM2.5やウイルスにも対応しています。

また、子どもや高齢者向けの小さめサイズやソフトタイプも充実してきており、家族全員で対策しやすくなっています。

毎日使うものだからこそ、つけ心地と機能の両立が大事。自分の顔に合うマスクを見つけることが、快適な花粉症対策の第一歩です!

花粉ブロックスプレーの効果と使い方

「マスクだけでは不安…」「メイクの上からも使える対策は?」

そんな声に応えて登場したのが、花粉ブロックスプレー✨

これは、顔や髪、衣類などにスプレーすることで、静電気を抑えて花粉の付着を防ぐというもの。

肌に直接触れないようにすることで、目や鼻の症状の予防につながるんです。

🔍 花粉ブロックスプレーのタイプは主に2種類

- 顔・髪用スプレー(メイクの上からOK)

- 衣類・帽子など素材用スプレー

顔用スプレーは、メイクの上からも使えるミストタイプが多く、ヒアルロン酸やセラミドなど保湿成分入りのものも。

また、髪の毛は静電気で花粉がたまりやすいので、出かける前に後頭部や耳まわりにひと吹きすると効果的です。

✅ 使うときのコツ

- 出かける直前にスプレーする

- 髪、顔、首元など花粉が付着しやすい箇所を中心に

- 帰宅後は水でしっかり洗い流す

- 一日2~3回の使用が理想

注意点としては、香料が強いタイプは肌に合わないことがあるので、敏感肌の人は無香料タイプを選びましょう。

ちょっとしたワンプッシュで花粉の侵入をブロックできるので、花粉症初心者の方や外出が多い方にもおすすめのグッズです!

目のかゆみに効く目薬の選び方

目がかゆくてかゆくて…掻きたくなる気持ち、すごくわかります!

でも掻くと、目が傷ついたり、症状が悪化する可能性も。

そこで大活躍するのが、アレルギー用の目薬です。

目薬は、かゆみを抑える抗ヒスタミン成分や、目の炎症を鎮める成分が配合されているものを選ぶと良いです。

🔍 目薬選びで注目したい成分

- クロモグリク酸ナトリウム:ヒスタミンの放出を抑える

- オロパタジン:かゆみを抑える即効性あり(処方薬でも有名)

- プラノプロフェン:炎症を鎮める成分(非ステロイド)

- 人工涙液タイプ:洗浄や保湿におすすめ

市販薬でも「第2類医薬品」のアレルギー用点眼薬は、処方薬に近い成分が含まれていることも多いので、薬剤師さんに相談すると安心です。

また、コンタクトレンズを使っている方は、レンズ対応目薬を選ぶ必要があります。

【ソフトコンタクト対応】【防腐剤フリー】などの表記を確認しましょう。

💡 使用時のポイント

- 1日4回までが一般的(用法は要確認)

- 使った後は目をこすらない

- 目薬の先がまぶたやまつ毛に触れないようにする

- 使用期限が短いので早めに使い切る

かゆくなってから使うよりも、症状が出る前からの予防点眼がより効果的です。

1本常備しておくだけでも、安心感が違いますよ!

首元から守る!花粉対策スカーフやメガネ

顔や鼻だけじゃない!実は、首元や目のまわりからも花粉は侵入します。

そんなとき役立つのが、花粉対策スカーフや花粉カットメガネです。

🌟 花粉対策メガネの特徴

- フレームに**サイドガード(カバー)**付き

- レンズに静電気防止加工が施されている

- 普段使いできるおしゃれなデザインも豊富!

普通のメガネと比べると、花粉の侵入を約50〜70%カットできると言われています。

また、UVカットも同時にできるものも多く、目のトラブルを総合的に予防できるアイテムです。

一方、スカーフやネックガードも注目のアイテム。

特に春先は風が強く、首元や胸元に花粉が溜まりやすいのですが、ガード付きのスカーフを巻くことで、肌の保護にもなります。

🧣 花粉対策スカーフの特徴

- 花粉が付きにくい素材(撥水・撥花加工)

- 首元の肌荒れも防止できる

- 洗えるタイプで衛生的

- ファッションアイテムとしても◎

外出時は、「顔まわり・目・首元」をトータルでガードすることで、トラブルのリスクを大きく減らせます。

携帯用空気清浄機など注目のガジェット

最近は花粉対策もガジェット時代に突入!

持ち運べる便利アイテムが続々登場しています。特に人気なのが、携帯用空気清浄機やイオン発生機。

🎒 持ち運びできる花粉対策グッズ例

- 首かけタイプの空気清浄機

- マイナスイオン発生機(静電気除去)

- USB充電式の個人用空気循環ファン

- スマホに接続できるミニ空気清浄デバイス

これらのアイテムは、首からぶら下げるだけで自分の周囲の空気をクリーンに保つという仕組み。

最新モデルでは、ウイルス対策やPM2.5除去機能も備わっているものが増えています。

💡 選ぶときのポイント

- バッテリー持続時間(8時間以上が目安)

- 重さや装着のしやすさ

- メンテナンスやフィルター交換の有無

- 静音性とデザイン性も◎

屋外での花粉対策はもちろん、電車の中やオフィスなど**「マスクだけじゃ足りない」と感じる場面で活躍**します。

1台持っていると、「ここぞ」というときの心強い味方になりますよ!

病院に行くべき?セルフケアで限界を感じたときの判断基準

市販薬では治らない場合の対処法

「市販薬を飲んでるのに全然効かない…」「もう何を使っても鼻水が止まらない!」

そんなときは、セルフケアの限界かもしれません。

市販薬には、くしゃみや鼻水を抑える抗ヒスタミン薬や、点鼻薬、目薬などがあり、軽度〜中度の症状には十分対応できます。

しかし、以下のような場合は、病院での受診をおすすめします。

🚨 こんなときは病院へ

- 服用しても症状が改善しない・むしろ悪化する

- 薬の効果が数時間しか持たない

- **副作用(眠気・口の渇きなど)**が強すぎる

- 咳や微熱、目の痛みなど別の症状も出てきた

- 毎年症状がひどくなっている

市販薬は症状を一時的に抑えることが目的で、根本的な体質改善や重症のコントロールはできません。

さらに、自己判断で長期間使い続けると、逆に体に負担をかけることも。

一方、病院では症状に合わせた専門的な診断と、より効果的な薬が処方されます。

「もう我慢できない!」というときほど、早めの医療相談が体も心もラクにしてくれますよ。

アレルギー検査のすすめ

「何の花粉に反応しているのか分からない」

これって、実は花粉症対策ではかなり大きな問題です。

花粉症の原因はスギやヒノキだけじゃなく、ブタクサ・ヨモギ・カモガヤなど季節ごとにさまざま。

そのため、自分が何にアレルギー反応を起こしているのかを知ることが、的確な対策の第一歩になります。

🔬 アレルギー検査で分かること

- どの花粉(植物)にアレルギーがあるか

- ハウスダストやダニ、ペットなどの影響の有無

- 食物アレルギーとの関係性

- 症状が強く出る時期の予測

検査方法は、血液検査・皮膚テスト・プリックテストなどがありますが、一番手軽なのは血液検査。

保険も適用され、約3,000〜5,000円程度で複数のアレルゲンをチェックできます。

⏱ 所要時間も数分で、結果は1週間ほどで出ます。

「春だけじゃなく、秋にも症状が出る」「年中なにかしらで鼻がムズムズする」

そんな人は、もしかすると複数のアレルギーに反応している可能性もあるので、一度しっかり検査を受けることをおすすめします。

自分のアレルゲンを知ることで、正しい対策グッズや服用時期も明確になるので、ムダな対策を減らせますよ!

医師が処方する薬の種類と特徴

花粉症で病院に行くと、「どんな薬が出るの?」と不安になる方もいるかもしれません。

実際には、症状や体質に合わせて医師が処方する薬はかなりバリエーション豊富です。

💊 主な処方薬とその特徴

| 種類 | 主な効果 | 特徴 |

|---|---|---|

| 抗ヒスタミン薬(内服) | 鼻水・くしゃみ・目のかゆみ | 眠気の少ない新薬も多い |

| ロイコトリエン拮抗薬 | 鼻づまり改善 | 鼻の通りをよくする |

| 点鼻薬(ステロイド) | 鼻の炎症を抑える | 長期使用も比較的安心 |

| 点眼薬(抗アレルギー) | 目のかゆみ・充血 | コンタクト対応タイプもあり |

| 抗アレルギー薬の貼り薬 | 小児や高齢者にも便利 | 肌に貼るだけのタイプも登場中 |

市販薬との最大の違いは、成分の濃度や組み合わせ、持続時間です。

たとえば眠くなりにくい薬を選んでくれたり、症状が出る前に予防的に使う薬を処方するなど、個別対応が可能です。

また、妊娠中・授乳中の方でも使用できる薬もあるので、自己判断よりも医師に相談することで安全かつ効果的な対策が可能になります。

「薬に頼りたくない」と思うかもしれませんが、正しく使えば生活の質が大きく向上しますよ。

免疫療法ってなに?効果とデメリット

「花粉症を根本から治したい」

そう思ったことはありませんか?

そんな人に注目されているのが、**アレルゲン免疫療法(舌下免疫療法)**です。

これは、アレルギーの原因物質(スギ花粉など)を少量ずつ体に取り入れ、徐々に慣らしていくことで体質を改善する治療法です。

🌿 舌下免疫療法の流れ

- 専用のアレルゲンエキス(薬)を毎日舌の下に投与

- 数年間継続して、免疫をコントロール

- 症状を根本的に軽減 or 消失を目指す

💡 メリット

- 花粉症の根本治療が期待できる

- 子どもから大人まで治療可能

- 長期的に薬を減らすことができる

⚠ デメリット

- 毎日続ける必要がある(最低2~3年)

- 即効性はない

- 一部の人にはアレルギー反応が出ることも

この治療は、スギ花粉やダニアレルギーに特化した薬が用意されていて、花粉の飛ばない時期(6月~12月)に開始するのが基本です。

「症状が重くて毎年ツラい」「薬に頼らない体にしたい」

そんな人には長期的視点での選択肢として非常に有効な方法です。

受診前に準備しておくべきこと

いざ病院に行こうと思っても、「何を持っていけばいいの?」「うまく症状を説明できるか不安…」

そんな人のために、受診をスムーズにする準備リストをご紹介します!

📝 病院受診前に準備しておくと良いこと

- 症状が出ている時期と時間帯をメモ

- 過去に使用した市販薬・効果の有無

- 家族歴(親や兄弟のアレルギー体質)

- 今使っているサプリや薬があればリスト化

- 自分が希望する治療スタイル(薬少なめ、眠くならないなど)

病院では限られた時間で診察が進むため、こちらから正確な情報を伝えることで、より的確な処方や治療方針が立てられます。

また、花粉症は内科・耳鼻科・眼科など、症状に応じて複数の科で診てもらうことが可能です。

どの科を受診すべきか分からないときは、まずは内科で相談し、必要に応じて専門科へ紹介してもらうのも良いでしょう。

「花粉症で病院なんて大げさかな…」と思わず、日常生活に支障をきたす前に、一度しっかり相談してみることが、健康への第一歩です!

子どもや高齢者にもやさしい花粉症対策とは?家族全員で乗り切る方法

子ども用マスクやグッズの選び方

花粉症は大人だけでなく、年々子どもの発症率も増えています。特に小学生〜中学生は、外遊びや通学時に多くの花粉にさらされやすいため、日常的な対策が必要です。

まず注目すべきは、子ども専用の花粉対策マスクです。大人用ではサイズが合わず、すき間から花粉が侵入してしまうため、顔の小ささに合ったサイズ・柔らかさが重要です。

👶 子ども用マスク選びのポイント

- フィット感がありつつ苦しくない形状

- 耳が痛くならない柔らかいゴム使用

- キャラクターやカラフルデザインで着けたくなる工夫

- 花粉カット率が高い(90%以上)

また、**花粉ブロックスプレー(子ども用の低刺激タイプ)**や、子ども用花粉メガネなども活用すると、さらに効果的です。

🌟 子ども向け花粉対策グッズ例

- 低刺激スプレー(無香料・アルコールフリー)

- 花粉カットメガネ(フレームがやわらかく軽量)

- 首元のカバーやスカーフ(UV対策にも◎)

- 鼻に塗る花粉ブロックジェル(直接塗るだけ)

特にマスクは「嫌がってつけない」ことも多いため、見た目のおしゃれさや、息苦しさを感じにくいタイプを選ぶことがポイントです。

日常の対策が、子どもの症状の悪化やストレスの軽減につながりますよ。

高齢者に注意すべき副作用とケアのポイント

高齢者の花粉症は見過ごされがちですが、実は重症化しやすいため、注意が必要です。

特に、鼻詰まりや目のかゆみで睡眠が浅くなり、体力低下につながることもあります。

また、薬の使用にも注意が必要です。高齢者は、すでに高血圧・糖尿病・心臓病などの持病があることが多く、薬の相互作用や副作用が出やすいのです。

⚠ 高齢者の花粉症対策で気をつけたいこと

- 市販薬の自己判断使用は避ける(医師に相談)

- 眠気を引き起こす抗ヒスタミン薬に注意

- 点鼻薬の使い過ぎによる血圧上昇リスク

- 飲み合わせ・持病とのバランス確認が必要

さらに、目薬をうまく点眼できない・マスクの装着が不快など、物理的な対策に苦労するケースも多いです。

その場合は、家族がサポートできるよう、「今日の花粉多いよ」と声をかける」「家の中の空気環境を整える」などの環境面でのサポートが重要になります。

👴👵 家族でできるケア例

- 毎朝、花粉情報を共有する

- 室内の加湿と空気清浄機の管理を一緒にする

- 食事で栄養バランスを整える(ビタミン・乳酸菌)

- 医師に相談して副作用が少ない薬を処方してもらう

高齢者の方が安心して春を過ごせるよう、周囲の理解とちょっとした気づかいがとても大切です。

家族でできる花粉情報チェックの習慣化

花粉症対策で意外と大切なのが、「今日はどれくらい花粉が飛んでいるのか?」という情報収集の習慣です。

これを家族みんなで共有する仕組みがあれば、行動や対策をその日に合わせて変えることができます。

📱 毎日の花粉情報チェックに便利な方法

- スマホアプリ(ウェザーニュース・tenki.jpなど)

- テレビの天気予報や新聞の花粉予報欄

- LINEの天気通知ボットを活用

- 家族用のホワイトボードに予報を書く

例えば、「今日は非常に多いから、子どもにはスプレーを多めに」「高齢の父は外出控えめにしよう」など、花粉情報を活用することで無駄な症状を予防できます。

🌼 習慣化するポイント

- 毎朝、家族で「今日の花粉どう?」と声かけ

- カレンダーに花粉のピーク時期を書いて意識づけ

- 学校や会社の外出予定に応じて対策を調整

また、子どもたちにも「今日は花粉多いからゴーグルつけて行こう!」などとゲーム感覚で共有すると、嫌がらずに対策に参加してくれることもあります。

日々の花粉状況を意識することは、家族全員が快適に春を過ごすカギになります!

花粉症対策をゲーム感覚で楽しむアイデア

特に子どもや花粉対策が苦手な人には、「またマスク?」「つけたくない…」という声も。

そんなときは、花粉対策を“楽しい習慣”に変えるアイデアがおすすめです!

🎲 花粉対策を遊びに変えるアイデア例

- 「花粉ブロック隊」などの役割を作る(お子さまに任務を)

- スプレーやマスクをコーディネート感覚で選ばせる

- ポイント制にして、対策できたらシールやご褒美

- 親子で一緒に空気清浄機のフィルターを掃除

- 花粉グッズのカタログを見て、お気に入りを選ぶ会

「今日は何ポイント獲得できた?」など、毎日の対策をゲーム感覚で楽しむ工夫をすることで、子どもも自然と積極的に取り組むようになります。

また、高齢者にも「一緒に今日の花粉チェックしよう」「マスクの柄どれにする?」など、関わるきっかけを作ることで花粉対策への抵抗が減ることも。

家族全員で「今年の春は快適に過ごす作戦!」といったテーマで楽しむことで、ポジティブに花粉症と向き合うことができますよ。

家庭内で役立つ便利グッズまとめ

家庭内でも使える花粉対策グッズは年々進化しています。

室内に入ってからのケアや予防も、快適な生活には欠かせません!

🏠 おすすめ家庭用花粉対策グッズ一覧

| グッズ名 | 機能 | ポイント |

|---|---|---|

| 空気清浄機(HEPAフィルター) | 花粉・PM2.5除去 | 玄関・寝室などに設置が◎ |

| 加湿器 | 粘膜保護・静電気対策 | 湿度40〜60%に保つ |

| 花粉キャッチマット | 玄関での花粉侵入を防ぐ | 靴の裏からの持ち込みをカット |

| 室内干しグッズ | 洗濯物の花粉付着防止 | 折りたたみ式や除湿機と併用が◎ |

| 花粉対策スプレー | カーテン・布家具にも使用可能 | 布製品の静電気対策に便利 |

他にも、ナノミスト噴霧器で空気中の花粉を落とすタイプや、**室内に設置できる植物(空気清浄効果あり)**など、ちょっとした工夫で快適さが大きく変わります。

また、定期的な掃除も重要です。特に寝具カバーやカーテンの洗濯を週1回、床の拭き掃除を毎日行うことで、室内の花粉量をぐっと減らせます。

**「家の中を花粉フリーゾーンにする!」**という意識でグッズを活用すれば、家族全員が安心して過ごせる春になりますよ✨

🌸まとめ:花粉症対策は「早め・家族で・楽しく」がカギ!

花粉症は、鼻水・目のかゆみ・熱っぽさ・だるさなど多くの不快な症状を引き起こしますが、適切な知識と対策を取ることで、症状を軽減しながら快適に過ごすことができます。

日常のちょっとした工夫(服装・室内環境・食事の見直し)から、マスクやスプレーなど最新の便利グッズの活用まで、できることはたくさんあります。

さらに、セルフケアだけでなく、病院での診断や免疫療法などの専門的治療も視野に入れることで、より根本的な改善も目指せます。

そして何より、家族全員で花粉症を乗り切る「共有と協力」がとても大切です。子どもから高齢者まで、それぞれに合った方法で、楽しく対策を行いましょう。

春をもっとラクに、もっと笑顔で迎えるために——

今から始める、あなたと家族の花粉症対策を応援しています!

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/466b993f.6b9635ac.466b9940.bb21db49/?me_id=1406913&item_id=10360202&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fsuguruyahonpo%2Fcabinet%2F239%2F4901080576316.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/466b9c17.9dc62180.466b9c18.6d5be2d5/?me_id=1251726&item_id=10021829&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpandh-supply%2Fcabinet%2F01461498%2F4902424443608.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/466b8c44.44b91fd5.466b8c45.e86f75a1/?me_id=1411008&item_id=10000040&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fpochashop%2Fcabinet%2Fglasses%2Frpg006%2Frpg006_re2_top_gr205.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/466b9131.93acb635.466b9132.ff766853/?me_id=1383074&item_id=10633631&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmoaselect%2Fcabinet%2Fimgm2%2F416%2F40290520-1.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/466b29de.6be55cfe.466b29df.9628ea82/?me_id=1413186&item_id=10005052&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fgene-shop%2Fcabinet%2Flifegoods%2Fjj-d-a0142_01.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/466b59a8.df550130.466b59a9.f401be63/?me_id=1372097&item_id=10000431&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Flifehiroba%2Fcabinet%2Fantivirus%2Frlh033%2Frlh033-001.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)