お釈迦様(ゴータマ・シッダールタ)の命日を偲ぶ仏教行事、「涅槃会(ねはんえ)」をご存じでしょうか?

毎年2月15日に多くの寺院で行われるこの法要は、仏教の教えを深く理解する機会でもあります。

涅槃会では、お釈迦様の最後の姿を描いた「涅槃図」の公開や、特別な法要が行われます。

また、お供え物として「涅槃団子」や精進料理が振る舞われることも。

こうした儀式を通じて、仏教の根本的な教えである「無常」や「悟り」について学ぶことができます。

本記事では、涅槃会の意味や歴史、法要の内容、供え物の種類、そして涅槃会から学べる仏教の教えについて詳しく解説します。

涅槃会を知ることで、日々の生活の中に仏教の智慧を取り入れるヒントが見つかるかもしれません。ぜひ最後までお読みください。

涅槃会とは?基本的な意味と由来

涅槃会とは何か?

涅槃会(ねはんえ)とは、お釈迦様(仏教の開祖・ゴータマ・シッダールタ)の命日を偲び、供養する法要です。

仏教では、お釈迦様が亡くなった日を「涅槃(ねはん)」に入ったと表現します。

そのため、この法要は「涅槃会」と呼ばれるようになりました。

日本だけでなく、中国や韓国などの仏教圏でも、お釈迦様の死を悼む儀式が行われていますが、涅槃会という名称で呼ぶのは主に日本です。

特に、寺院では法要が営まれ、多くの参拝者が訪れます。

涅槃とはどういう意味?

「涅槃」という言葉は、サンスクリット語の「Nirvāṇa(ニルヴァーナ)」の音訳で、「吹き消す」という意味を持ちます。

これは「煩悩の炎を吹き消した静寂な境地」を指し、仏教において最高の悟りの境地とされています。

仏教では、人間は欲望や執着(煩悩)によって苦しむと考えられています。

涅槃とは、そうした煩悩をすべて消し去り、完全なる安らぎの境地に至ることを意味します。

お釈迦様は生涯をかけてこの境地に達する方法を説き、最期に入滅(亡くなること)したとされています。

お釈迦様の命日と涅槃会の関係

お釈迦様は80歳の時に、クシナガラ(現在のインド・ウッタル・プラデーシュ州)で入滅しました。

日本では、2月15日をその命日として涅槃会が営まれています。これは、奈良時代に仏教が広まると同時に定着したものです。

涅槃会の歴史と日本での広まり

涅槃会の行事は、日本には奈良時代に伝わり、平安時代には全国の寺院で行われるようになりました。

特に、天台宗や真言宗では重要な法要の一つとされています。

江戸時代には庶民にも浸透し、多くの人がこの日を仏教の大切な行事として認識するようになりました。

涅槃会の象徴「涅槃図」とは?

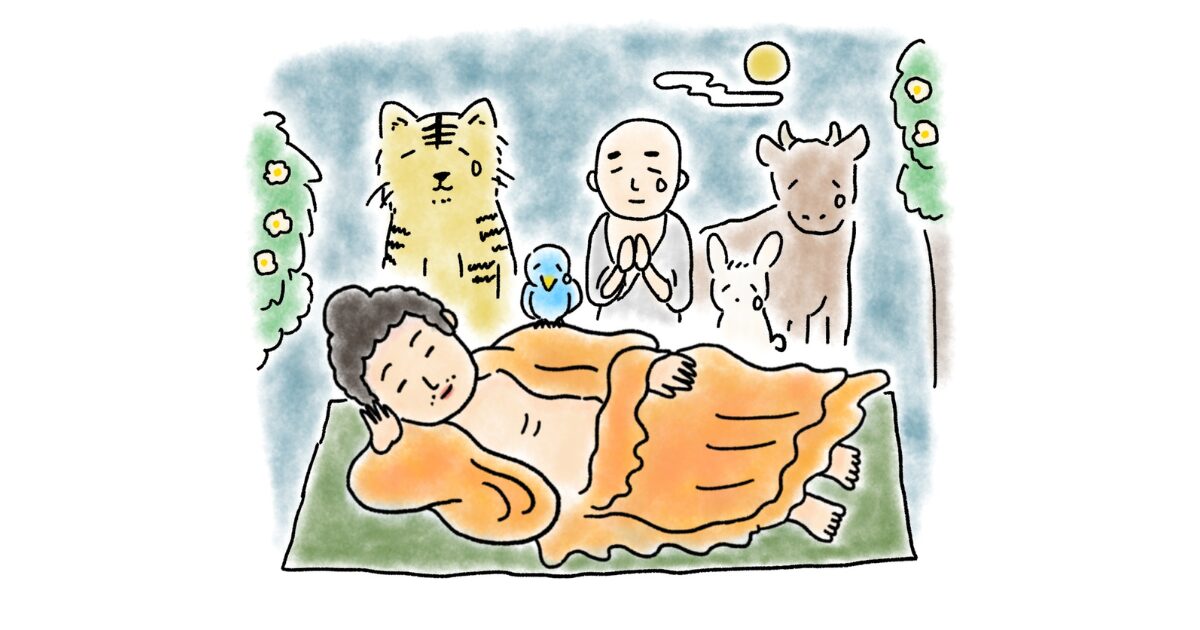

涅槃会の際には、「涅槃図(ねはんず)」と呼ばれる絵が寺院で公開されます。

これは、お釈迦様が沙羅双樹の下で入滅する様子を描いたものです。

涅槃図には、悲しむ弟子たちや、涙を流す動物たちが描かれています。

これは、「お釈迦様の教えがすべての生き物に影響を与えた」ことを表しており、仏教の慈悲の精神を象徴するものです。

涅槃会はいつ行われる?各地の開催日

日本の涅槃会はいつ?(2月15日が中心)

日本では、毎年 2月15日 に涅槃会が行われます。

これは、旧暦の2月15日がお釈迦様の命日とされていたことに由来します。

ただし、寺院によっては3月に営まれることもあります。

地域や宗派による違い

涅槃会の開催時期や形式は、地域や宗派によって異なります。

例えば、浄土宗や曹洞宗では、法要の内容にそれぞれ独自の特色があります。

| 宗派 | 涅槃会の時期 | 特色 |

|---|---|---|

| 天台宗 | 2月15日 | 比叡山延暦寺で厳かな法要が行われる |

| 浄土宗 | 2月15日 | 念仏を中心にした法要 |

| 曹洞宗 | 2月15日 | 禅の教えに基づいた座禅を含む法要 |

有名な寺院での涅槃会の日程

以下の寺院では、毎年盛大な涅槃会が行われます。

- 東大寺(奈良):大涅槃図の公開

- 比叡山延暦寺(滋賀):僧侶による大法要

- 増上寺(東京):大勢の参拝者が訪れる

涅槃会に関連する行事

涅槃会に関連して、仏教系の学校や施設では特別講座や座禅会が開かれることもあります。

また、仏教文化を学ぶ機会として、法話(仏教の教えを説く話)が行われることも多いです。

旧暦・新暦による日程の違い

一部の寺院では、旧暦の2月15日に合わせて3月に涅槃会を行う場合もあります。

これは、新暦と旧暦のズレに対応するためです。

涅槃会の儀式や法要の内容

涅槃会で行われる主な儀式

涅槃会では、各寺院で様々な儀式が執り行われますが、基本的な流れは以下のようになります。

- 涅槃図の公開:お釈迦様の最後の姿を描いた涅槃図が本堂に掲げられます。

- 読経(どきょう):僧侶が経典を読み上げ、お釈迦様の教えを説きます。

- 法話(ほうわ):お釈迦様の最期の教えや、涅槃に関するお話がされます。

- 焼香(しょうこう):参拝者が香を焚いて供養を行います。

- 念仏・座禅・写経:宗派によっては念仏や座禅、写経などが行われることもあります。

お寺での法要の流れ

多くの寺院では、涅槃会の法要は以下のように進行します。

| 時間 | 内容 |

|---|---|

| 9:00 | 開堂・涅槃図の掲示 |

| 9:30 | 僧侶による読経 |

| 10:00 | 法話(お釈迦様の教えについて) |

| 10:30 | 参拝者による焼香 |

| 11:00 | 念仏や座禅(宗派による) |

| 12:00 | 終了 |

宗派や寺院によって流れが異なることもありますが、共通するのは お釈迦様の最後の教えを学び、心を静める時間を持つこと です。

涅槃図の公開とその意味

涅槃図は、涅槃会で最も象徴的な存在です。この絵には、以下のような特徴があります。

- 横たわるお釈迦様:沙羅双樹の下で静かに眠る姿。

- 悲しむ弟子たち:阿難(アーナンダ)をはじめとする弟子たちが涙を流している。

- 動物たち:ライオンや象、鳥などの動物も涙を流している。

- 母マーヤ夫人の姿:お釈迦様の母が天から見守っている。

涅槃図を見ることで、「お釈迦様の教えがすべての生き物に及んでいること」を実感できます。

お経や読経の種類

涅槃会で読まれるお経は宗派によって異なりますが、代表的なものは以下の通りです。

- 涅槃経(ねはんぎょう):お釈迦様の最期の言葉をまとめた経典。

- 般若心経(はんにゃしんぎょう):仏教の基本的な教えを説く。

- 四弘誓願文(しぐせいがんもん):衆生を救う誓いの言葉。

特に「涅槃経」は、お釈迦様の死の直前の教えが記されており、涅槃会では必ずといっていいほど読まれます。

参拝者ができること(焼香や供養)

涅槃会に参拝する際は、以下のような供養を行うことができます。

- 焼香をする:香を焚いてお釈迦様に感謝の気持ちを伝える。

- 念仏を唱える:南無阿弥陀仏や南無釈迦牟尼仏と唱える。

- 写経をする:お経を書き写し、供養の気持ちを表す。

- 寄付やお布施をする:寺院の活動を支援するために寄付を行う。

涅槃会は、お釈迦様に感謝し、自分自身の心を見つめ直す機会でもあります。

涅槃会におけるお供えや食べ物

涅槃会のお供え物とは?

涅槃会では、特別なお供え物を準備することがあります。

一般的には以下のようなものが供えられます。

- 白い花(蓮や菊など):お釈迦様への敬意を表す。

- 果物:生命の恵みに感謝する意味がある。

- 精進料理:肉や魚を使わず、質素な食事を供える。

- 涅槃団子:特別な意味を持つ団子(後述)。

精進料理と涅槃会の関係

仏教では「殺生を避ける」教えがあるため、涅槃会では 精進料理 が振る舞われることが多いです。

| 料理名 | 特徴 |

|---|---|

| 精進味噌汁 | だしを昆布や椎茸でとる |

| 胡麻豆腐 | 肉や魚を使わず濃厚な味わい |

| 煮物 | 野菜のみで作るやさしい味 |

| 五目ご飯 | 栄養バランスが良い |

涅槃会では、このような 動物性のものを使わない料理 がふるまわれ、命への感謝を表します。

「涅槃団子」とはどんなもの?

涅槃団子(ねはんだんご)は、涅槃会の際に供えられる特別な団子です。

涅槃団子の特徴

- 5色(白・赤・黄・青・黒)の団子を作る。

- それぞれの色は仏教の五大(地・水・火・風・空)を象徴する。

- 食べることで 健康や無病息災を祈願する。

寺院では、この涅槃団子を参拝者に配ることもあり、「食べると一年間健康に過ごせる」と言われています。

お供え物の意味と作法

涅槃会のお供えには、仏教の教えに基づいた意味があります。

| お供え物 | 意味 |

|---|---|

| 白い花 | 清らかさと尊敬 |

| 果物 | 命の恵みに感謝 |

| 精進料理 | 欲を抑え、心を清める |

| 涅槃団子 | 健康祈願 |

お供えの際には、手を合わせ、感謝の気持ちを込めることが大切です。

現代の家庭でできる涅槃会のお供え

現代では、自宅でも簡単に涅槃会を行うことができます。

- 仏壇に白い花を飾る

- 果物や精進料理を供える

- 家族で涅槃団子を作る

- お釈迦様の教えを学ぶ

自宅でできる範囲で、涅槃会の意味を感じることができます。

涅槃会を通じて学ぶ仏教の教え

お釈迦様の最後の教え「遺教経」とは?

涅槃会では、お釈迦様の最後の教えを記した「遺教経(ゆいきょうぎょう)」がよく読まれます。

これは、お釈迦様が亡くなる直前に弟子たちに語った言葉をまとめた経典です。

遺教経の中で特に有名な言葉が次の一節です。

「自らを灯とし、法を灯とせよ」

これは、「他人に頼るのではなく、自分自身の心をしっかり持ち、仏の教えを拠りどころにして生きなさい」という意味です。

お釈迦様は、弟子たちに 自ら考え、正しく生きることの大切さ を説きました。

また、遺教経では 「戒・定・慧(かい・じょう・え)」 の重要性も説かれています。

| 仏教の基本概念 | 意味 |

|---|---|

| 戒(かい) | 道徳的な生活を守ること |

| 定(じょう) | 瞑想をして心を安定させること |

| 慧(え) | 正しい智慧を持つこと |

これらは仏教の基本的な修行方法であり、現代の私たちにとっても 心穏やかに生きるためのヒント になります。

無常を学ぶ:生死観と涅槃の意味

涅槃会では「無常(むじょう)」の教えが強調されます。

仏教では 「すべてのものは変化し続ける」 という考え方が基本にあります。

例えば、

- 春には桜が咲き、やがて散る

- 人の命もいつかは終わる

- どんなに楽しいことも永遠には続かない

これらはすべて「無常」の例です。涅槃会でお釈迦様の死を偲ぶことは、 「死を悲しむこと」ではなく、「生きている時間を大切にすること」 の大切さを学ぶ機会になります。

涅槃図から読み取る仏教の世界観

涅槃会では、涅槃図を見ながら仏教の世界観を学ぶことができます。

涅槃図には、次のような象徴的な描写が含まれています。

| 涅槃図の要素 | 意味 |

|---|---|

| 横たわるお釈迦様 | 穏やかに悟りを得た最期 |

| 悲しむ弟子たち | 仏の死を嘆くが、やがて教えを受け継ぐ |

| 泣いている動物たち | 仏の慈悲はすべての生き物に及ぶ |

| 天から見守る母マーヤ夫人 | 仏の存在は天上界にも影響を与える |

涅槃図を通じて、仏教の広がりや、人々が受け継いできた信仰の形 を学ぶことができます。

現代に活かす涅槃会の教え

涅槃会の教えは、現代の生活にも応用できます。

- 「無常」を理解し、日々を大切に生きる

→「いつかは終わる」ということを意識すると、後悔のない生き方ができる。 - 「自らを灯とせよ」の教えを実践する

→ 他人に依存せず、自分で考え、行動する習慣をつける。 - 煩悩を抑え、穏やかに生きる

→ 欲や怒りに流されず、心を落ち着ける時間を持つ。

涅槃会は、単なる「伝統行事」ではなく、「よりよく生きるための教えを学ぶ機会」 でもあるのです。

日本人の生活と涅槃会の関わり

日本では、涅槃会の教えが日常生活にも影響を与えています。

例えば、

- 「桜の花見」 も「無常」の象徴(散るからこそ美しい)

- 「精進料理」 も「質素な食事で心を清める」という教えからきている

- 「葬儀」や「法事」 も、涅槃会の考え方が基盤になっている

つまり、涅槃会の教えは 日本の文化や価値観の中に深く根付いている のです。

まとめ

涅槃会は、お釈迦様の命日を偲び、その教えを学ぶ大切な行事です。

- 涅槃会とは:お釈迦様の入滅を偲ぶ法要

- 涅槃の意味:「煩悩を吹き消し、悟りの境地に達すること」

- 涅槃図の意義:仏教の世界観を視覚的に表したもの

- 無常の教え:「すべてのものは変化し続ける」という仏教の根本思想

- 現代への応用:涅槃会を通じて「日々を大切に生きる」ことを学ぶ

涅槃会は、単なる宗教行事ではなく、私たちが「よりよく生きるためのヒント」を得る機会 でもあります。

お釈迦様の最後の言葉「自らを灯とし、法を灯とせよ」を胸に、日々の生活を大切にしていきましょう。