最近、エチオピアの事故の解析が進み、いろいろな報道でB-737 MAX8の不具合が明るみに出てきました。

まだ正式に事故原因は特定されていませんが、報道から推測される状況を考えてみました。

報道ではMCAS( Maneuvering Characteristics Augmentation System)と言われる失速防止システムの不具合が事故の原因ではないかと言われています。

このシステムは簡単に言うと飛行機が失速に近づくと自動的にPitchを下げて(高度を下げて)スピードを増速させ、飛行機が失速しないようにするものです。

Boeingのホームページに今回の事故に対するStatementが掲載されており、その中でMCASの説明がありました。

一部抜粋します。

When is MCAS activiated? (どのような時にMCASは作動するのか?)

MCAS only activates in the rare instance when three conditions occur:

The airplane nose approaches a higher-than-usual angle.

The pilot is manually flying up.

The airplane flaps are up.

要約すると

次の三つの状況が起こった時に作動する。

・飛行機の機首の角度が通常運航する角度より高くなった時

・パイロットが手動により機首を上げた時

・Flapがアップの時

and/orの記述がありませんが文脈からこの三つが状況がそろった時に作動する様に取れます。

分かりやすく言うと「Flapがアップの時にパイロットが機首上げ操作を行い、その機首上げが通常より過大になった時に作動」という事です。

この状態はスピードが減少し失速に近づくという事です。

MCASが作動してPitchを下げる際にスタビライザーを作動させるのですが、この事故は飛行機が失速状況ではないにも関わらず失速防止システムが誤作動してスタビライザーを飛行機が降下する方向に作動してしまったという事のようです。

この状況を理解するにはスタビライザーとはどういうものかという事を知る必要がありますので少し説明したいと思います。

スタビライザーとは・・・?

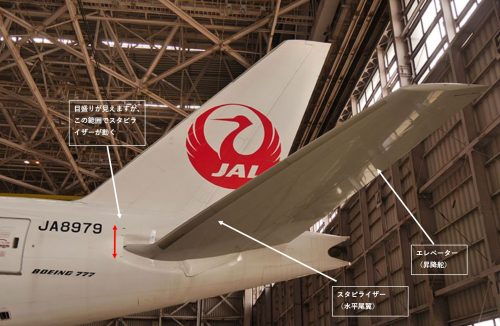

飛行機の後方には水平尾翼と垂直尾翼がありますが、スタビライザーと言うのは水平尾翼の事です。

英語のStabilize(スタビライズ)から来ており、意味は「安定させる」ですが、その意味のとおり飛行機を安定させる役目を持っています。(画像をクリックすると拡大されます。)

どういう安定かと言うと例えば水平飛行の時、操縦桿から手を放しても水平飛行が保たれる安定です。

安定している時にPowerを出し、スピードを増やすとその安定は崩れ、飛行機は上昇しようとします。

高度を維持するには操縦桿を前に押す力が必要になります。

(操縦桿を前に押してエレベーターを作動させ、飛行機が上昇しないようにする。)

そのまま高度を維持させるには操縦桿を押し続けなければなりませんが、その押し続ける力をスタビライザーの動きで中立の状況に戻し、力を入れなくてもまた手放しで水平飛行を続けられる状態を作ります。(押している力が抜ける様な感じで操縦桿を中立に戻します。)

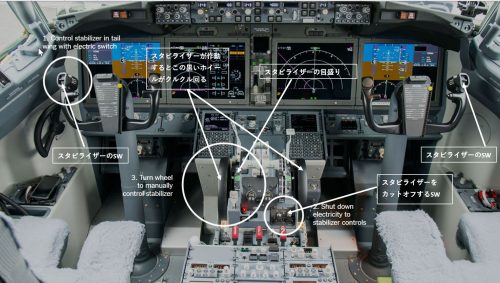

この際、手動の場合は操縦桿の左上(副操縦士側では右上)にあるスタビライザートリムと言うSWを使いスタビライザーを作動させます。

このSWを上に押すと機首下げ(Pitch Down)、下に押すと機首上げ(Pitch Up)です。(画像をクリックすると拡大されます。)

スタビライザーが作動するとペデスタル上のThrust Lever(Power Lever)の横の大きなホイール(円盤)がカラカラカラと音を出して動きます。(画像参照)

スタビライザーが作動していることを視覚と聴覚によってパイロットに自覚させるシステムになっていますが、これはスタビライザーが予期せずに動作すると深刻な状況に陥るためにパイロットに作動をすぐに気付かせるためです。

スタビライザーは重心より後ろに位置していますのでスタビライザーの迎え角が大きくなる(前縁が上に動く)とスタビライザー(水平尾翼)に上向きの揚力が働き、機首は下がり降下姿勢になります。

事故は機が失速状態ではない状況で、センサーが失速と感知してこのスタビライザーが飛行機を降下させる方向(機首を下げスピードを増加させる方向)に誤作動してそれをパイロットが解除できなかった事が原因のようです。

このシステムは手動で切ることが出来る

予期せずにスタビライザーが作動する状況をUnscheduled STAB Trim、若しくはRunaway STABと言いEmergency Checklist(緊急操作手順)に規定があります。

(Unscheduled・・・予期しない、Runaway ・・・逃げる、と言う意味です。)

B777やB747の場合ですが、まず最初に行うことはメモリー(Checklistによらず暗記)でスタビライザーを作動させる油圧系統(2系統)を手動でカットオフする事です。(この操作は迅速に行わなければなりません。遅れれば遅れるほど飛行機を安定することが難しくなります。)

これにより予期しないスタビライザーの動きが止まります。

その後はChecklistの手順によってスピードを調整し、飛行機を安定させます。

(Unscheduled STAB Trimが起こった時のスピードでは中立の状態が崩れていますが、スピードを機の安定するRangeに合わせるという事です。)

早めにスタビライザーの動きを止めれば飛行機の操縦はエレベーター(昇降舵)のみで制御可能ですが、例えばスタビライザーが機首下げや機首上げの方向に目いっぱいに動いてしまった場合、エレベーター(昇降舵)だけで水平飛行をする事はほぼ不可能です。

この状況が事故機では起こったようです。

事故機のパイロットは何故この状況に気が付かなかったのか?

予期しないスタビライザーの動きだけのトラブルであればパイロットは気付くことができても、事故機の場合、失速状態ではないのにセンサーが失速状況と検知している事からいろいろな警報装置も作動していると思われ、その結果パイロットは混乱状況に陥り何が起こっているのか冷静に判断できなかった可能性が考えられます。

インドネシアのライオン・エアーでは事故が起きる前に同じような現象が起き、たまたま操縦席に乗っていた非番のパイロットがスタビライザーの作動に気付きシステムをシャットダウンして事なきを得たとも報じられています。

実際に操縦していたパイロットの混乱ぶりが想像されます。

他にも事故前にこの様なトラブルが何度か起きていたようです。

インドネシアの最初の事故後、BoeingはB-737 MAX8は安全である事をアナウンスしていましたが、事故前のトラブルはBoeingにも伝えられているはずですし、事故後いち早く異常を感知できる立場にあるBoeingがその後も安全である事を主張したのは私の様な一パイロットでも不思議に思います。

従来、Boeingの飛行機の設計思想は手動でのコントロールを優先

例えば自動操縦と反対の入力を手動でした場合、自動操縦はカットオフされます。

しかしB-737 MAX8に新しく取り付けられたMCASと言う失速防止システムはそのようには出来ていなかったようです。

手動でスタビライザーを操作した場合一度は自動でMCASも切れるようですが、数十秒後には再び作動すると言うシステムで完全にシャットダウンは出来ないようです。

事故機が墜落前に何度か上昇降下を繰り返しているがそれを裏付けています。

またMCASのパイロットへの教育はほとんどされていなかったと報道されています。

MCAS自体はたとえシステム的に知識がなくても適切に作動すれば安全に寄与するシステムでありパイロットも混乱することもなかったでしょう。

問題はこのシステムが誤作動を起こしたという事であり、この誤作動に対する防御がシステム上されていなかったと言うところにある様に思います。

以前、飛行機に使用する電子システムは最新技術ではなく数世代前のすでに安全性が確認されているシステムを使用してると聞いたことがあります。

これから飛行機もますますAI化されてくると思いますが、AIに対する過度な期待、またおごりがないよう慎重な適用が望まれます。

この事故は人災の様相を呈して来ましたね。